みんなは沖縄の美しい海に遊びに行ったとき、砂浜にペットボトルやビニール袋が落ちているのを見たことがあるかな?「きれいな海なのに、どうしてゴミがあるんだろう?」って思った人もいるかもしれないね。実は今、世界中の海がプラスチックごみであふれかえっていて、海の生き物たちがとても苦しんでいるんだ。

でも、「怖い話ばっかり……」なんて思わなくて大丈夫!この記事では、海のプラスチック問題についてみんなと一緒に学びながら、「ぼくたち・わたしたちにもできることがある!」ということを知ってほしいんだ。一人ひとりのちょっとした行動が、海の未来を大きく変えることにつながるかもしれないよ。さあ、海のプラスチック問題の真実を一緒に探っていこう!

この記事で学べること

- 海にどれくらいのプラスチックがあるのか(驚きの数字がいっぱい!)

- 太平洋ゴミベルトって何?——日本の4倍の巨大ゴミ地帯

- 目に見えない脅威「マイクロプラスチック」の正体

- 海の生き物たちが受けている深刻な被害

- 食物連鎖を通じて人間の体にも影響が?

- 沖縄の海のプラスチック問題の現状

- 世界と日本の取り組み

- 3R+Renewableで私たちにできること

- 夏休みの自由研究アイデア3つ

海にプラスチックがいっぱい!?驚きの現実

まずは、今の海がどんな状態になっているのか、数字で見てみよう。ここで紹介する数字はとても大きくて、想像するのが難しいかもしれないけど、それくらい海のプラスチック問題は深刻(しんこく)なんだよ。

毎日ダンプカー2,000台分のゴミが海に!

国連環境計画(UNEP:ユネップ)の調査によると、世界の海には毎年1,900万〜2,300万トンものプラスチックが流れ込んでいるんだ(UNEP – Plastic Pollution)。これを1日あたりに計算すると、なんとダンプカー約2,000台分にもなるんだよ!

ダンプカー2,000台って、どれくらいの量なんだろう?ダンプカーを一列に並べると、約24キロメートル。東京タワーからスカイツリーまでの距離の約3倍だよ。それだけの量のプラスチックが、たった1日で海に流れ込んでいるなんて、想像もつかないよね。

では、そのプラスチックはどこから海にやって来るのだろう?実は、海のプラスチックの多くは「陸地(りくち)」から来ているんだ。街に捨てられたペットボトルや食品の包装(ほうそう)が、雨で川に流されて、やがて海にたどり着く。海から遠い場所に住んでいる人でも、プラスチック問題と無関係ではないんだよ(WWFジャパン – 海洋プラスチック問題について)。

ちょっと考えてみよう!

今日1日で、君たちはプラスチック製品をいくつ使ったかな?歯ブラシ、ペットボトル、お菓子の袋、文房具、スマホのケース……数えてみると、驚くほどたくさんあるはずだよ。世界全体では、毎年4億トン以上ものプラスチックが生産されているんだ(UNEP – Plastic Pollution)。東京スカイツリー(約36,000トン)の1万倍以上の重さだよ!

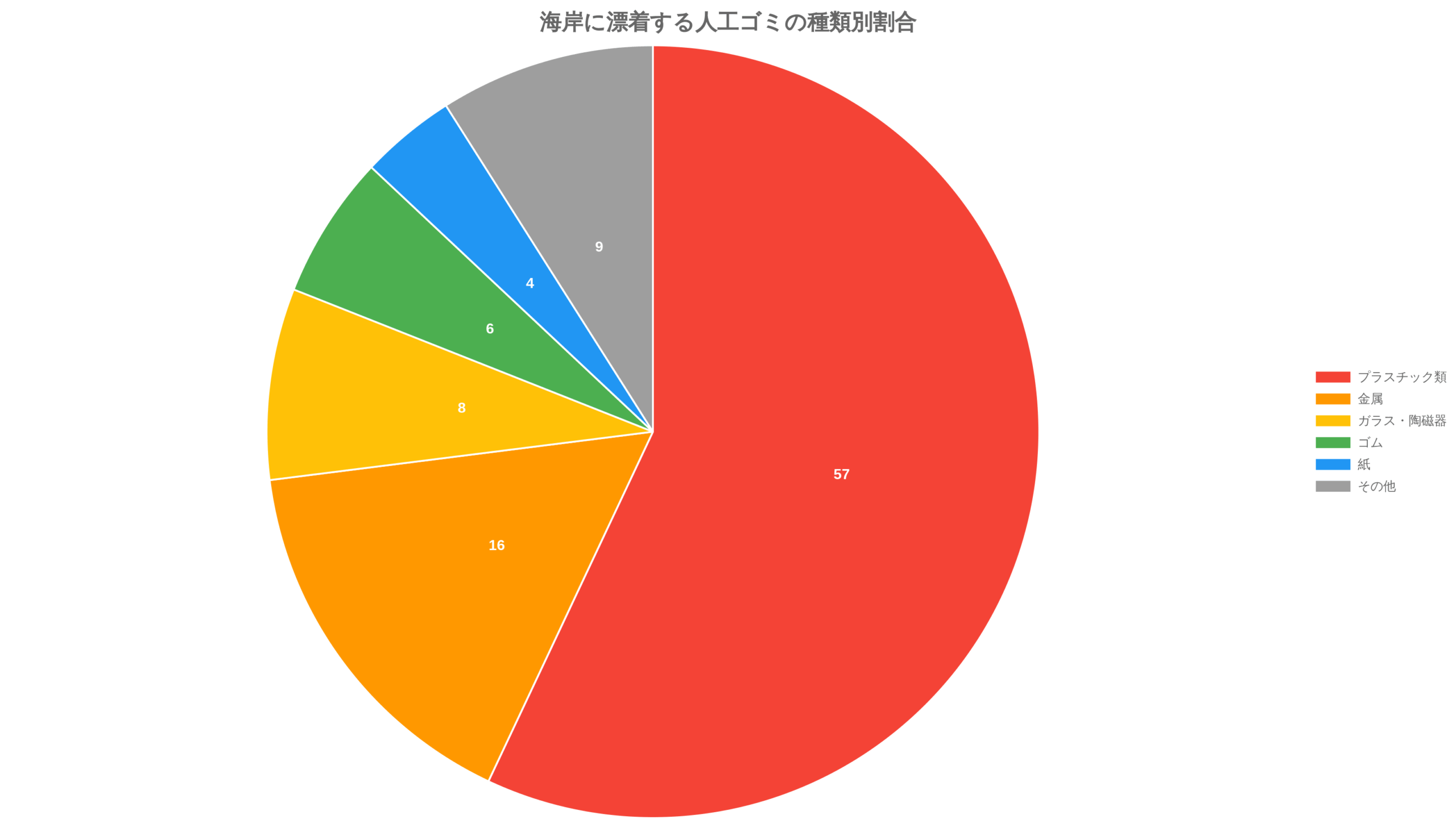

海のゴミの85%がプラスチック

海に漂(ただよ)っているゴミには、金属やガラス、紙など、いろいろな種類があるよね。でも、その中で圧倒的(あっとうてき)に多いのがプラスチックなんだ。UNEPの調査では、海洋ゴミの85%がプラスチックであるとされているよ(UNEP – Plastic pollution & marine litter)。

なぜプラスチックがこんなに多いのかというと、大きく3つの理由があるんだ。第一に、プラスチックはとても軽いから、風や水の流れに乗って遠くまで運ばれやすい。第二に、プラスチックは自然に分解されにくいから、いったん海に入ると何百年もそのまま残り続ける。第三に、私たちが使うプラスチックの量がとんでもなく多いから、海に流れ出る量も多くなるんだね(三井化学 – 海洋プラスチック問題とは?)。

しかも、海の表面には約170兆個ものプラスチック粒子(りゅうし)が浮かんでいると推定されているんだよ(Our World in Data – Plastic Pollution)。170兆個というのは、世界中の人口(約80億人)の2万倍以上。地球上のすべての人が1人あたり約2万個のプラスチック粒子を海に持っている計算になるんだ。

プラスチックは海のどこにあるの?

プラスチックは海面に浮かんでいるだけじゃないんだ。実は海の表面にあるのはごく一部で、海中を漂っているもの、海底に沈んでいるもの、海岸に打ち上げられたものなど、さまざまな場所に分布しているよ。JAMSTEC(ジャムステック:海洋研究開発機構)の調査では、なんと深海の底にもマイクロプラスチックが大量に堆積(たいせき)していることがわかっているんだ(JAMSTEC – 深海底堆積物にマイクロプラスチック)。

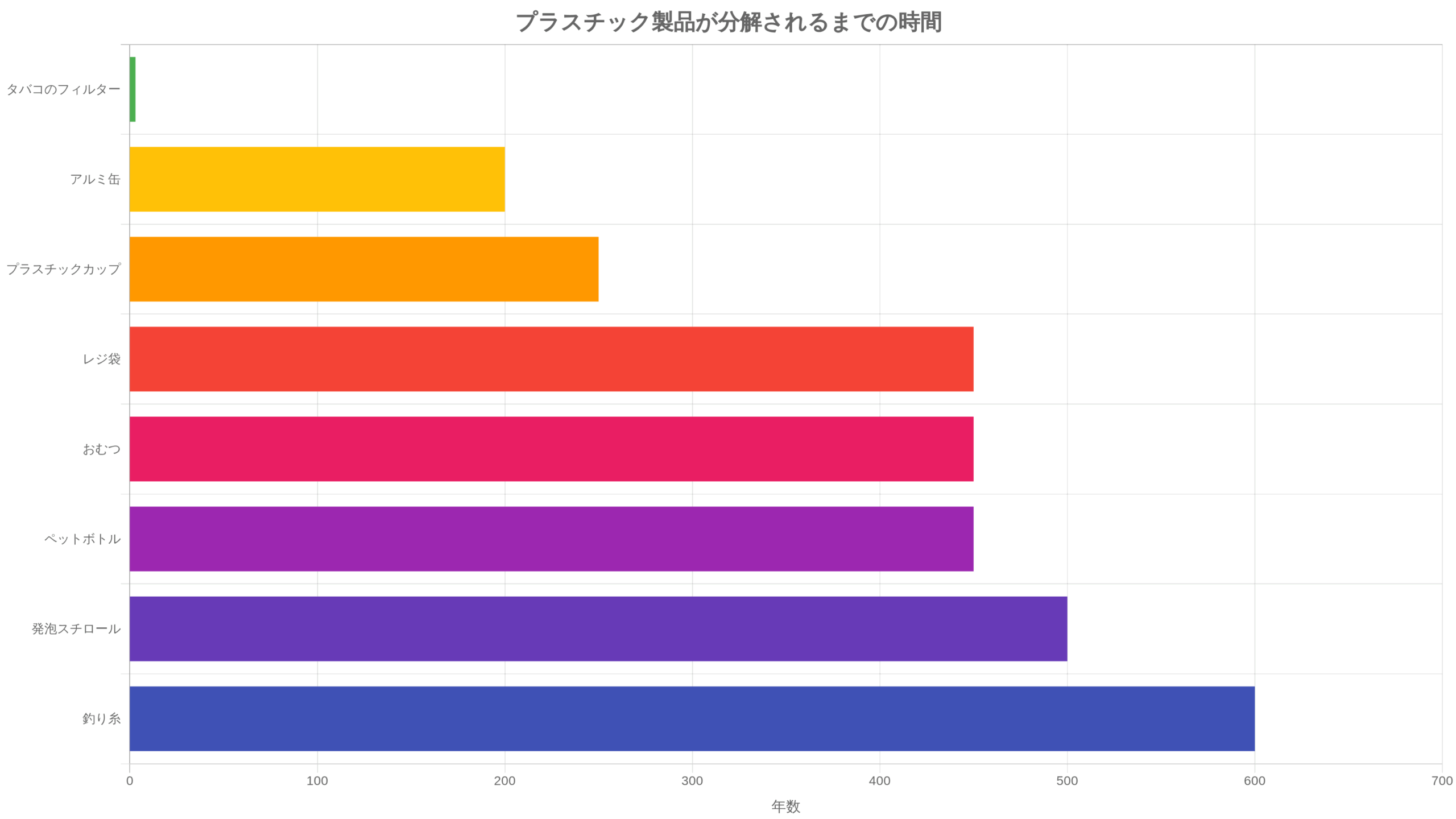

ペットボトルが分解されるまで450年!?

プラスチックが海で問題になる最大の理由は、とてつもなく長い時間、分解されずに残り続けるということなんだ。次の表を見てみよう。

| プラスチック製品 | 分解にかかる時間 |

|---|---|

| タバコのフィルター | 1〜5年 |

| プラスチックカップ | 50〜450年 |

| アルミ缶 | 200年 |

| レジ袋 | 450年以上 |

| ペットボトル | 450年 |

| おむつ | 450年 |

| 発泡スチロール | 500年以上 |

| 釣り糸 | 600年以上 |

450年前の日本って、どんな時代だったと思う?戦国時代(せんごくじだい)だよ!織田信長(おだのぶなが)や豊臣秀吉(とよとみひでよし)が活躍(かつやく)していた時代なんだ。もしも戦国時代にペットボトルがあって、誰かがそれを海に捨てたとしたら、そのペットボトルは今もまだ分解されずに海に残っていることになる。それくらい、プラスチックの分解には長い長い時間がかかるんだよ。

プラスチックは「分解」ではなく「劣化」する

正確に言うと、プラスチックは完全に分解されるのではなく、紫外線(しがいせん)や波の力でどんどん細かく砕(くだ)けていくんだ。つまり、目に見えないくらい小さくなるだけで、地球上からなくなるわけではない。この小さくなったプラスチックが「マイクロプラスチック」と呼ばれる、さらに深刻な問題を引き起こしているんだよ。

太平洋ゴミベルト——日本の4倍の巨大ゴミ地帯

海のプラスチック問題で最も有名な場所が、「太平洋ゴミベルト(Great Pacific Garbage Patch:グレート・パシフィック・ガーベッジ・パッチ)」と呼ばれる巨大なゴミの集まりだよ。ハワイとカリフォルニアの間の北太平洋に、想像を超える大きさのゴミ地帯が広がっているんだ。

太平洋ゴミベルトの正体

太平洋ゴミベルトは、海流(かいりゅう)によってプラスチックが集まってできた巨大なゴミ集積地なんだ。北太平洋には「亜熱帯環流(あねったいかんりゅう)」と呼ばれる、時計回りに回る大きな海流の渦(うず)があるんだよ。この渦の中心に、プラスチックゴミがどんどん集まってきてしまうんだ(NOAA – Great Pacific Garbage Patch)。

その面積は、なんと約160万平方キロメートル。日本の国土面積(約37.8万平方キロメートル)の約4倍もの広さがあるんだ(The Ocean Cleanup – GPGP)。日本がすっぽり4つも入ってしまうほどの巨大なゴミ地帯が、太平洋の真ん中に存在しているなんて、信じられないよね。

ちょっと考えてみよう!

「ゴミベルト」と聞くと、ゴミがぎっしり浮かんだ島みたいなものを想像するかもしれないね。でも実は、目に見える大きなゴミはごく一部で、大部分はとても小さなプラスチック片が水中に分散(ぶんさん)して漂っている状態なんだ。だから、宇宙から見ても「ゴミの島」は見えないんだよ。見えないからこそ、問題が見過ごされやすいんだね。

1.8兆個のプラスチック片が浮かんでいる

2018年にScientific Reports誌に発表された研究によると、太平洋ゴミベルトには推定1.8兆個ものプラスチック片が浮かんでいて、その総重量は約80,000トンにもなるんだ(Scientific Reports – The Great Pacific Garbage Patch)。

1.8兆個ってどれくらいの数だろう?地球上のすべての人(約80億人)に配ると、1人あたり約225個。世界中の全員が225個ずつプラスチック片を持っている計算になるんだよ。そのプラスチックの多くは、漁業で使われる網やロープ、ペットボトル、食品の容器などだけど、おもちゃや歯ブラシ、ヘルメットのかけらまで見つかっているんだって。

でも、うれしいニュースもあるよ。オランダの環境団体「The Ocean Cleanup(ザ・オーシャン・クリーンアップ)」が、太平洋ゴミベルトのゴミ回収プロジェクトを進めていて、2024年までに累計(るいけい)4,500万kg以上のプラスチックを回収しているんだ(The Ocean Cleanup – 2024 Record)。若い人たちの力で、少しずつ海がきれいになっているんだね。

プラスチック製品別の分解時間比較(出典:NOAA – Ocean Pollution)

日本の海も他人事じゃない!

環境省の調査によると、日本からは毎年11,000〜27,000トンものプラスチックごみが海に流出しているんだ(環境省 – 海洋プラスチックごみ流出量の推計)。太平洋ゴミベルトは遠い場所の話じゃなくて、私たちが出したプラスチックも流れ着いている可能性があるんだよ。

目に見えない脅威!マイクロプラスチックとは?

最近、テレビやニュースで「マイクロプラスチック」という言葉をよく聞くようになったよね。大きなプラスチックゴミも問題だけど、実はもっとやっかいなのが、この目に見えないほど小さなプラスチックなんだ。いったいマイクロプラスチックとは何なのか、一緒に学んでいこう。

5mm以下の小さなプラスチック

マイクロプラスチックとは、大きさが5mm(ミリメートル)以下のとても小さなプラスチック片のことだよ(グリーンピース・ジャパン – マイクロプラスチックとは?)。5mmといったら、だいたいお米一粒くらいの大きさだね。でも、実際にはもっともっと小さなものがたくさんあって、目に見えないほど小さなもの(1マイクロメートル以下)は「ナノプラスチック」と呼ばれているんだ。

マイクロプラスチックの怖いところは、あまりに小さいので回収がほぼ不可能だということ。大きなプラスチックゴミなら人の手で拾うことができるけど、砂粒(すなつぶ)よりも小さなマイクロプラスチックは、網ですくうこともできないし、目で見つけることもできないんだよ(PWMI – マイクロプラスチックってなに?)。

どこから生まれるの?マイクロプラスチックの発生源

マイクロプラスチックには、大きく分けて2つの種類があるよ。

一次マイクロプラスチックは、最初から小さなサイズで作られたプラスチックのこと。例えば:

- 洗顔料(せんがんりょう)やスクラブに含まれる「マイクロビーズ」

- 洗濯(せんたく)のときに化学繊維(かがくせんい)の服から出るプラスチックの細い糸(1回の洗濯で約70万本!)

- 車のタイヤが道路で擦(す)り減ったときに出るプラスチック粉

- メラミンスポンジの削りカス

二次マイクロプラスチックは、もともと大きかったプラスチックが、紫外線(しがいせん)や波の力で細かく砕(くだ)けてできたもの。例えば:

- ペットボトルが劣化(れっか)してボロボロになったもの

- レジ袋が波にもまれて小さく砕けたもの

- 漁業で使う網やロープのかけら

- 海岸に打ち上げられた発泡スチロールの粉々になったもの

洗濯するだけでマイクロプラスチックが出る!?

知っていたかな?ポリエステルやナイロンなどの化学繊維でできた服を洗濯すると、1回の洗濯で約70万本もの微小(びしょう)な繊維が排水と一緒に流れ出るんだ。これらの繊維は下水処理場(げすいしょりじょう)でも完全には除去できず、一部が川や海に流れ込んでしまう。みんなが毎日着ている服が、海のプラスチック問題に関係しているなんて驚きだよね。

日本の海は世界平均の27倍!

ここで驚きのデータを紹介するよ。JAMSTEC(海洋研究開発機構)の調査によると、日本周辺海域のマイクロプラスチック濃度(のうど)は、世界平均の27倍もの高さなんだ(JAMSTEC – 海洋プラスチック問題)。

日本は四方を海に囲まれた島国だから、海流に乗って他の国からのプラスチックも集まりやすい。しかも、日本は世界でもトップクラスのプラスチック消費国でもあるんだ。1人あたりのプラスチック容器包装の廃棄量(はいきりょう)は、アメリカに次いで世界第2位というデータもあるよ(UNEP – Annual Report 2024)。

さらに、水産研究・教育機構の研究では、1949年以降の71年間にわたるマイクロプラスチックの変動を調べた結果、日本近海のマイクロプラスチック汚染が年々増加していることが明らかになったんだ(水産研究・教育機構 – 海の許容量を超えたマイクロプラスチック)。「海の許容量(きょようりょう)を超えた」という衝撃的なタイトルの研究報告もあるくらいだよ。

マイクロプラスチックは深海にもある!

マイクロプラスチックは海の表面だけでなく、なんと深海の底にまで到達(とうたつ)しているんだ。JAMSTECの調査では、水深6,000メートル以上の超深海の堆積物(たいせきぶつ)からもマイクロプラスチックが見つかっている(JAMSTEC BASE – 深海にもプラスチックの溜まり場)。人間がほとんど行ったことのない場所にまで、プラスチックは広がっているんだね。

海の生き物たちが苦しんでいる

海にあふれるプラスチックは、海の生き物たちに深刻な被害を与えているんだ。毎年、プラスチックが原因で100万羽以上の海鳥と10万匹以上の海洋哺乳類(ほにゅうるい)が命を落としているとされているよ(US EPA – Impacts of Plastic Pollution)。ここでは、具体的にどんなことが起きているのか見ていこう。

ウミガメはビニール袋をクラゲと間違える

ウミガメはクラゲが大好物なんだ。でも、海に漂うビニール袋は、水の中ではクラゲそっくりに見えるんだよ。そのため、ウミガメはビニール袋をクラゲだと思って食べてしまうんだ。

科学的な調査によると、世界中のウミガメの52%以上がプラスチックを体内に取り込んでいることがわかっているよ(PMC – Microplastics in Sea Turtles)。しかも、オーストラリアの研究では、ウミガメの腸内(ちょうない)にプラスチック片が14個以上入ると、死亡率が50%に達するということもわかったんだ(Ocean Conservancy – Lethal Dose Plastics)。

ビニール袋を飲み込んだウミガメは、腸が詰(つ)まって食べ物を消化(しょうか)できなくなったり、お腹がいっぱいだと思い込んで食べ物を食べなくなったりして、やがて餓死(がし)してしまうんだよ(Plastic Fighters – プラスチック餓死の衝撃)。

ちょっと考えてみよう!

海の中でビニール袋がゆらゆら揺れている姿を想像してみよう。光が透(す)けて、ふわふわ漂っている。クラゲにそっくりだと思わない?暗い海の中では、ウミガメには見分けがつかないんだ。私たちが何気なく捨てたビニール袋1枚が、ウミガメの命を奪うかもしれないんだよ。

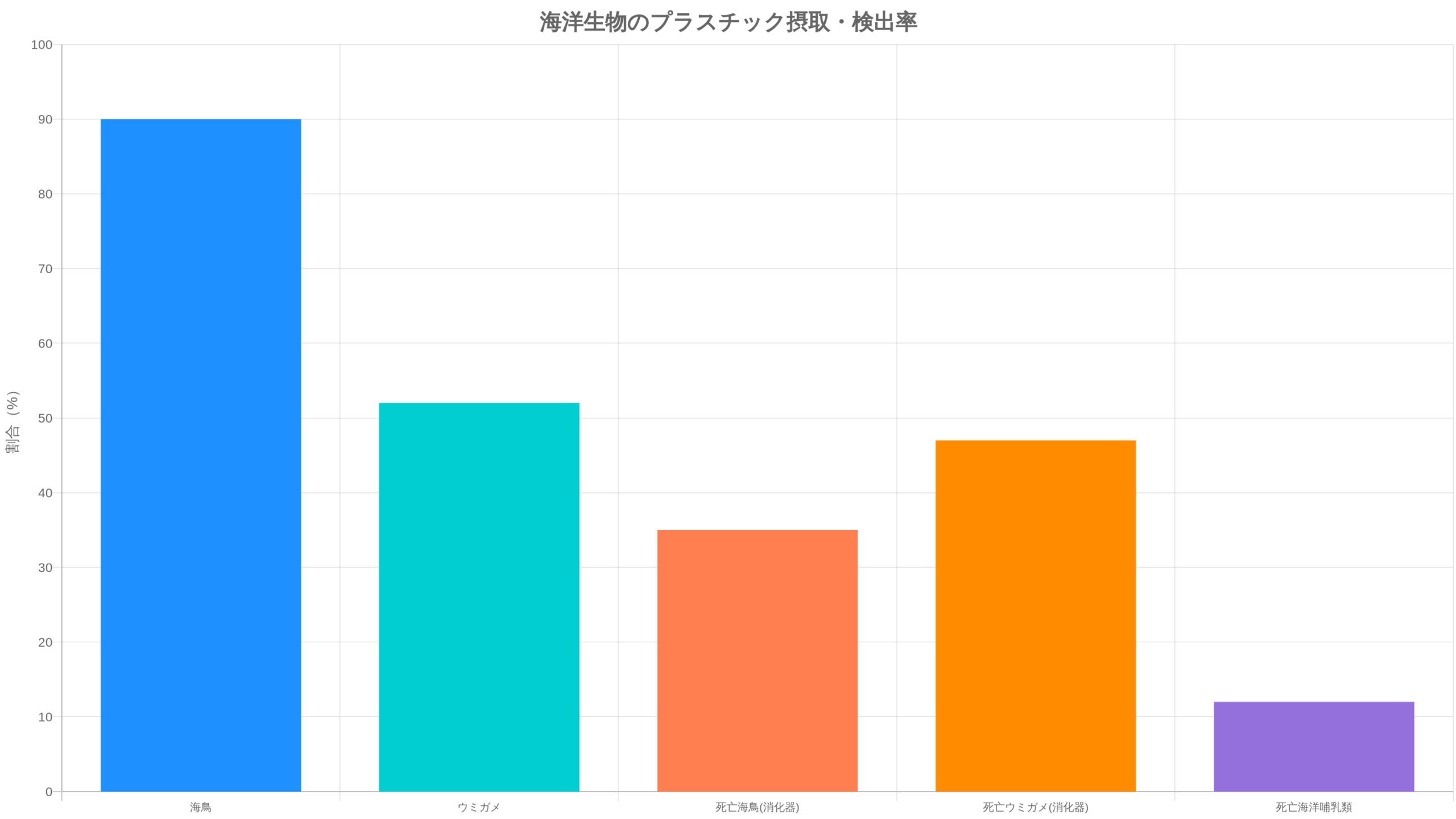

海鳥の90%がプラスチックを食べている

海鳥たちもプラスチックの被害を深刻に受けているよ。2015年にオーストラリアの研究チームが行った調査では、なんと海鳥の約90%がプラスチックを食べていることが明らかになったんだ(日本野鳥の会 – 海洋プラスチックゴミから海鳥を守ろう)。

特に有名な例が、北太平洋のミッドウェー環礁(かんしょう)に暮らすコアホウドリだよ。親鳥は海でエサを見つけて、ヒナに食べさせるんだけど、海に浮かぶプラスチック片をエサだと思って拾ってしまうことがある。そして、そのプラスチックをヒナに食べさせてしまうんだ。ヒナのお腹の中からは、ライターのキャップ、ペットボトルのふた、おもちゃのかけらなど、たくさんのプラスチック片が見つかっているよ。

プラスチックが胃に溜まったヒナは、本来のエサを食べることができなくなり、栄養失調(えいようしっちょう)になって死んでしまうんだ。毎年、プラスチックが原因で100万羽以上の海鳥が命を落としているとされているよ。

クジラの胃から40kgのビニール袋が!

2019年、フィリピンの海岸に打ち上げられた若いアカボウクジラの胃の中から、なんと40kgものビニール袋が見つかったんだ。40kgといったら、小学5年生くらいの体重と同じだよ!クジラのお腹の中に、子どもの体重と同じくらいのビニール袋が詰まっていたなんて、本当に衝撃的(しょうげきてき)だよね。

このクジラは、プラスチックでお腹がいっぱいになって食べ物を食べることができず、餓死してしまったと考えられているんだ(Plastic Fighters – プラスチック餓死の衝撃)。同じような事例は世界中で報告されていて、クジラやイルカの胃からプラスチックが見つかるケースが増え続けているよ。

漁業用の網やロープも大きな問題

「ゴーストネット」って聞いたことがあるかな?漁業で使われて海に捨てられたり、失われたりした網のことだよ。このゴーストネットに、アザラシやイルカ、ウミガメなどの海の生き物が絡(から)まって動けなくなってしまうんだ。絡まったまま泳げなくなったり、呼吸ができなくなったりして、命を落とす動物が毎年たくさんいるんだよ。

サンゴ礁にもプラスチックの危機

サンゴ礁も、プラスチック汚染の被害を受けているよ。サンゴの上にプラスチックゴミが覆(おお)いかぶさると、サンゴに光が届かなくなって光合成(こうごうせい)ができなくなるんだ。さらに、プラスチックの表面にはバクテリアが繁殖(はんしょく)しやすく、サンゴに病気をもたらすことがわかっているよ(PMC – Microplastics impacts on corals)。

九州大学の研究では、なんとサンゴの骨格(こっかく)の中からもマイクロプラスチック片が見つかっているんだ(九州大学 – 造礁サンゴの骨格から微細マイクロプラスチック片)。サンゴは海水中のマイクロプラスチックを取り込んでしまい、それが骨格の中に蓄積(ちくせき)してしまうんだね。これは沖縄のサンゴ礁にとっても、とても心配なニュースだよ。

海洋生物のプラスチック摂取率の比較(出典:US EPA – Impacts of Plastic Pollution、PMC – Sea Turtles Study)

食物連鎖でぼくたちの体にも?

海の生き物たちがプラスチックを食べているということは、食物連鎖(しょくもつれんさ)を通じて、私たち人間の体にもマイクロプラスチックが入ってきている可能性があるんだ。この章では、ちょっと怖いけど大事な話をするよ。

プランクトンから人間まで——プラスチックの旅

食物連鎖というのは、「誰が誰を食べるか」のつながりのこと。海では、こんな流れになっているよ:

マイクロプラスチック → 動物プランクトン → 小魚 → 中くらいの魚 → 大きな魚 → 人間

まず、海に漂うマイクロプラスチックを動物プランクトンが食べる。Nature Communications誌の研究では、動物プランクトンがマイクロプラスチックを摂取することが確認されているんだ(Nature Communications – Zooplankton)。

そのプランクトンを小魚が食べ、小魚を中くらいの魚が食べ、中くらいの魚を大きな魚が食べる。食物連鎖の上の段階に行くほど、体の中に蓄積(ちくせき)されるマイクロプラスチックの量は増えていくんだ。これを「生物濃縮(せいぶつのうしゅく)」と呼ぶよ。

そして、その大きな魚を私たち人間が食べる。お刺身(さしみ)、お寿司(すし)、焼き魚……。私たちが食べている魚の中にも、マイクロプラスチックが含まれている可能性があるんだよ(環境省 – 令和2年版 環境白書)。

ちょっと考えてみよう!

魚だけじゃないよ。水道水やペットボトルの水、食塩、はちみつ、ビールなど、さまざまな食品からもマイクロプラスチックが検出(けんしゅつ)されているんだ。つまり、私たちは毎日の食事を通じて、知らず知らずのうちにマイクロプラスチックを体に取り込んでいる可能性があるんだよ。

人間の脳にもマイクロプラスチックが蓄積

2025年に科学雑誌Nature Medicineに発表された衝撃的な研究があるんだ。それによると、人間の脳1kgあたり約5gのマイクロプラスチックが蓄積していることがわかったんだよ(ナショジオ日本版 – 脳から衝撃的な量のマイクロプラ)。

脳は「血液脳関門(けつえきのうかんもん)」というバリアで守られていて、有害な物質は簡単には脳に入れないようになっているんだ。でも、2024年のJAMA Network Openの研究では、マイクロプラスチックがこの血液脳関門を通過してしまうことが示されたんだよ(US EPA – Microplastics Research)。

マイクロプラスチックが人間の健康にどのような影響を与えるかは、まだ完全にはわかっていないんだ。でも、体の中にプラスチックがあるのは、やっぱり心配だよね。今、世界中の科学者が、マイクロプラスチックの健康への影響を研究しているよ(日本バルブ工業会 – マイクロプラスチックが人体に与える悪影響)。

プラスチコーシスという新しい病気

2023年、科学者たちは新しい病気を発見したんだ。その名前は「プラスチコーシス(Plasticosis)」。これは、マイクロプラスチックを繰り返し食べることによって、消化器官(しょうかきかん)に慢性的(まんせいてき)な炎症(えんしょう)が起きる病気だよ(Journal of Hazardous Materials – Plasticosis)。

この病気は、オーストラリアのミズナギドリ(海鳥の仲間)で初めて確認されたんだ。プラスチックを食べ続けた鳥の胃の組織(そしき)が、炎症によって瘢痕化(はんこんか:傷が治ったあとのように硬くなること)してしまい、食べ物をうまく消化できなくなってしまう。

プラスチコーシスは今のところ鳥で確認された病気だけど、科学者たちは、他の動物や人間にも同じようなことが起きる可能性を心配しているんだよ。プラスチックが原因で新しい病気が生まれるなんて、本当に深刻な問題だよね。

マイクロプラスチックは有害物質を運ぶ

マイクロプラスチック自体の影響に加えて、もう一つ心配なことがあるんだ。プラスチックの表面には、海水中の有害な化学物質(PCBやDDTなど)がくっつきやすいんだよ。つまり、マイクロプラスチックは有害物質の「運び屋」になってしまうんだ。動物がマイクロプラスチックを食べると、プラスチックにくっついた有害物質も一緒に体内に入ってしまう(Plastic Pollution Coalition – Microplastics)。

沖縄の海にもプラスチック問題が!

エメラルドグリーンの美しい海、色とりどりのサンゴ礁、かわいい熱帯魚たち——沖縄の海は世界に誇(ほこ)る宝物だよね。でも、その美しい沖縄の海にも、プラスチック問題の影(かげ)が忍(しの)び寄っているんだ。

毎年8,000トンのゴミが沖縄の海岸に

沖縄県の調査によると、沖縄の海岸には毎年約8,000トンもの漂着(ひょうちゃく)ゴミが打ち上げられているんだ(Be Kind OKINAWA – 海洋プラスチックごみ問題)。8,000トンというのは、大型トラックで約800台分の量だよ。

しかも、そのゴミの多くが海外から流れてくるものなんだ。沖縄は太平洋と東シナ海の間にあって、アジア各国からの海流がぶつかる場所にあるため、中国や韓国、東南アジアからのゴミが大量に漂着するんだよ。ペットボトルやプラスチック容器に、中国語や韓国語が書かれているものがたくさん見つかっているんだ(沖縄県 – 沖縄のプラスチック問題)。

もちろん、沖縄県内から出たゴミも海に流れ込んでいるよ。観光シーズンになると観光客が増えて、ゴミの量も増えてしまうんだ。せっかくの美しい海を守るために、一人ひとりがゴミを持ち帰ることがとても大切なんだね。

美しいサンゴ礁が危ない

沖縄のサンゴ礁は、世界でも有数(ゆうすう)の美しさで知られているよね。でも、そのサンゴ礁が今、プラスチック汚染と温暖化(おんだんか)の二重(にじゅう)の危機にさらされているんだ。

2024年には、沖縄周辺のサンゴ礁の90%以上が白化(はくか)するという深刻な事態が報告されたよ(沖縄県 – サンゴを守るために)。白化というのは、サンゴが弱ってしまい、色が白くなる現象のこと。温暖化による海水温の上昇が主な原因だけど、プラスチック汚染もサンゴの衰弱(すいじゃく)に拍車(はくしゃ)をかけているんだ。

プラスチックゴミがサンゴの上に覆いかぶさると、光が届かなくなってサンゴは光合成ができなくなる。また、プラスチックの表面に付着したバクテリアが、サンゴに病気を引き起こすこともわかっている。九州大学の研究では、サンゴの骨格の中からもマイクロプラスチックが見つかっているんだよ(九州大学 – 造礁サンゴの骨格から微細マイクロプラスチック片)。

サンゴ礁は「海の熱帯雨林」

サンゴ礁は海の面積のわずか0.2%しか占めていないのに、海の生物種の約25%がサンゴ礁に暮らしているんだ。つまり、サンゴ礁は「海の熱帯雨林」とも呼ばれる、生命の宝庫なんだよ。サンゴ礁が壊れてしまうと、そこに暮らす魚やエビ、カニ、タコなど、たくさんの生き物たちが住む場所を失ってしまうんだ。沖縄の海の豊かさを守るためにも、プラスチック問題に取り組むことはとても重要なんだね。

沖縄のビーチクリーン活動「ちゅらキッズ」

でも、沖縄では嬉しい取り組みも広がっているよ。その一つが「Churakids(ちゅらキッズ)」というビーチクリーン活動なんだ(Churakids – ビーチクリーン活動)。「ちゅら」というのは沖縄の方言で「美しい」という意味だよ。

ちゅらキッズは、子どもたちを中心にしたビーチクリーン活動で、延べ1,500名以上の人たちが参加してきたんだ。ただゴミを拾うだけじゃなくて、拾ったゴミの種類を記録したり、海の環境について学んだりする教育プログラムにもなっているよ。

沖縄県内の学校でも、ビーチクリーン活動を授業に取り入れているところが増えているんだ。砂浜を歩きながらゴミを拾い、「このゴミはどこから来たんだろう?」「どうすればゴミが減るかな?」と考えることで、子どもたちの環境意識が高まっているよ。

やってみよう!

沖縄でなくても、近くの海岸や川沿いでゴミ拾い活動ができるよ。ゴミを拾うときには、次のことに注意しよう:

- 軍手(ぐんて)やトングを使って、直接ゴミに触らないようにしよう

- 拾ったゴミの種類と数を記録してみよう(自由研究にもなるよ!)

- 危険なゴミ(割れたガラス、注射器など)は大人に知らせよう

- 活動の前後で写真を撮って、きれいになった海岸を比較してみよう

世界と日本はプラスチック問題にどう立ち向かっている?

ここまで読んで、「プラスチック問題って本当に大変だ!」って思ったかな?でも、世界中の国々が力を合わせて、この問題に立ち向かい始めているんだ。どんな取り組みが行われているのか、見ていこう。

国連の海洋プラスチック条約

2022年3月、国連環境総会(UNEA)で歴史的な決議が採択(さいたく)されたんだ。それは、プラスチック汚染に関する法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)のある国際条約を作ろうという決議だよ(環境省 – プラスチック汚染条約)。

この条約は、プラスチックの生産から廃棄(はいき)までの全ライフサイクルを対象にした、世界初の包括的(ほうかつてき)なルールを作ることを目指しているんだ。世界175カ国以上が参加して交渉(こうしょう)を進めていて、プラスチック汚染を根本(こんぽん)から解決するための国際的な枠組(わくぐ)みができようとしているよ(UNEP – Annual Report 2024)。

もしこの条約が実現すれば、世界中の国がプラスチックの生産量を減らしたり、使い捨てプラスチックを禁止したりする義務を負うことになる。みんなが大人になる頃には、世界のプラスチック問題への取り組みがもっと進んでいるかもしれないね。

EUやインドの先進的な規制

すでに、独自の規制(きせい)を始めている国や地域もたくさんあるよ。

EU(ヨーロッパ連合)では、2021年から使い捨てプラスチック製品の多くが禁止されているんだ。プラスチック製のストロー、フォーク、ナイフ、皿、綿棒の軸(じく)、発泡スチロール容器などが、EU域内では販売(はんばい)できなくなったよ。代わりに、紙や木、竹などの天然素材で作られた製品が使われるようになっているんだ。

インドは、2022年7月から使い捨てプラスチック製品を全面禁止にした世界最大の国なんだ。14億人以上の人口を持つインドがこの決断をしたことは、世界に大きなインパクトを与えたよ。

ケニアは、2017年にプラスチック製レジ袋を世界で最も厳しく禁止した国の一つ。レジ袋を製造(せいぞう)、販売、使用した場合、最高で4年の懲役(ちょうえき)または約400万円の罰金(ばっきん)が科せられるんだ。

プラスチック規制で何が変わる?

「レジ袋やストローが使えなくなったら不便じゃない?」と思うかもしれないね。でも、多くの国ではプラスチック製品の代わりに、紙製のストローや竹製のフォーク、布製のエコバッグなど、環境にやさしい代替品(だいたいひん)が使われるようになっているよ。最初は慣れないかもしれないけど、海の生き物たちを守るために必要な変化なんだ。

日本のプラスチック資源循環法とレジ袋有料化

日本でもプラスチック問題への取り組みが進んでいるよ。

まず、2020年7月からレジ袋の有料化がスタートしたよね。これによって、レジ袋の使用量が約50%も減少したんだ(内閣府 – 海洋プラスチック問題の解決策)。マイバッグを持ち歩く人がとても増えたよね。みんなのお家でも、エコバッグを使っている人は多いんじゃないかな?

そして、2022年4月には「プラスチック資源循環促進法(プラスチックしげんじゅんかんそくしんほう)」が施行(しこう)されたんだ(環境省 – プラスチック資源循環法)。この法律は、プラスチック製品の設計(せっけい)から回収・リサイクルまでの仕組みを整えて、プラスチックの使い捨てを減らすことを目指しているよ。

日本政府は、2030年までにワンウェイプラスチック(使い捨てプラスチック)の排出を25%抑制するという目標を掲げているんだ。コンビニでもらうスプーンやフォーク、ホテルのアメニティなど、さまざまな場面で「本当に必要?」と考えることが求められるようになったんだよ。

沖縄県でも、独自の取り組みとして「3R+Renewable」の推進を進めているよ(沖縄県 – 使い捨てプラスチック使用削減の手引き)。観光地としての魅力を守るために、使い捨てプラスチックの削減に積極的に取り組んでいるんだ。

海洋ゴミの種類別割合(出典:Friends of Earth沖縄 – 世界の海ゴミ問題 2025年版、環境省 – 環境白書)

| 海洋ゴミの種類 | 割合 |

|---|---|

| プラスチック類 | 57% |

| 金属 | 16% |

| ガラス・陶磁器 | 8% |

| ゴム | 6% |

| 紙 | 4% |

| その他 | 9% |

3R+Renewableで海を守ろう!

「海のプラスチック問題はわかったけど、ぼくたち・わたしたちに何ができるの?」って思うよね。実は、みんな一人ひとりにできることがたくさんあるんだ!キーワードは「3R+Renewable(リニューアブル)」だよ(環境省 – 3Rまなびあいブック)。

リデュース(Reduce)——ごみを減らす

3Rの中で最も大切なのが「リデュース(Reduce)」、つまりごみそのものを減らすこと。ごみを出さなければ、海にゴミが流れ込むこともないよね。

みんなにできるリデュースの具体的な方法を紹介するよ:

- マイボトルを持ち歩く:ペットボトルの飲み物を買わずに、自分の水筒を使おう。1人が1日1本のペットボトルを減らすだけで、1年間で365本もの削減になるよ!

- マイバッグ(エコバッグ)を使う:買い物のときはレジ袋をもらわずに、自分のバッグを使おう

- 詰め替え(つめかえ)商品を選ぶ:シャンプーや洗剤(せんざい)は、詰め替え用を買えばプラスチック容器のゴミを減らせるよ

- 過剰包装(かじょうほうそう)を断る:お店で「袋はいりません」「包装しなくて大丈夫です」と言ってみよう

- ストローを断る:飲み物を注文するとき、「ストローはいりません」と伝えよう。どうしても必要なら、紙製や竹製のストローを選ぼう

ちょっと考えてみよう!

1日のうちに使い捨てにしているプラスチック製品を書き出してみよう。そして、その中でやめられるもの、別のものに変えられるものはないかな?小さなことから始めるだけでも、大きな変化につながるんだよ。

リユース(Reuse)——繰り返し使う

「リユース(Reuse)」は、ものを繰り返し使うこと。使い捨てにせずに、何度も使うことで、ゴミを減らすことができるよ。

- マイ箸・マイスプーンを持ち歩く:お弁当を食べるときや外食のときに、使い捨ての割り箸やスプーンの代わりに自分のものを使おう

- フリマアプリやリサイクルショップを活用する:いらなくなったものを捨てる前に、誰かに譲(ゆず)ることを考えよう

- 容器を持参(じさん)する:お店でお惣菜(そうざい)を買うときに、自分の容器を持っていくこともできるよ

- 図書館を活用する:本を買う代わりに図書館で借りれば、包装のゴミも減らせるね

- 修理して使い続ける:壊れたらすぐ捨てるのではなく、直して使えないか考えてみよう

おじいちゃん・おばあちゃんの知恵

昔の日本では、ものを大切にして長く使う文化があったんだ。壊れた茶碗(ちゃわん)は「金継ぎ(きんつぎ)」で修理し、着古した着物は雑巾(ぞうきん)に仕立て直した。使い捨て文化が当たり前になったのは、ここ数十年のこと。おじいちゃんやおばあちゃんに「昔はどうやってものを大切にしていた?」と聞いてみるのも面白いかもしれないね。

リサイクル(Recycle)&リニューアブル(Renewable)

「リサイクル(Recycle)」は、使い終わったものを資源として再利用(さいりよう)すること。そして「リニューアブル(Renewable)」は、石油由来のプラスチックの代わりに、植物などの再生可能な資源から作られた素材を使うことだよ。

リサイクルでできること:

- ペットボトル・缶・ビンはきちんと分別(ぶんべつ)して出そう

- プラスチック容器は汚れを洗い流してからリサイクルに出そう

- リサイクルマークを確認して、正しく分別しよう

- リサイクル素材で作られた商品を選ぼう

リニューアブルでできること:

- 紙製のストローや竹製のフォークなど、自然素材の製品を選ぼう

- 生分解性(せいぶんかいせい)プラスチック製品を選ぼう(ただし、海では分解されないものもあるので注意)

- 植物由来のバイオプラスチック製品に注目しよう

「5つ目のR」を知っている?

3R+Renewableに加えて、最近は「Refuse(リフューズ)」という言葉も大切にされているよ。これは「不要なプラスチックを断る」ということ。お店で「レジ袋いりますか?」と聞かれたら「いりません!」と答える。無料でもらえるプラスチック製品でも、本当に必要かどうか考えてから受け取ることが大切なんだ。

夏休みの自由研究:海のプラスチックを調べよう

海のプラスチック問題は、実は夏休みの自由研究にぴったりのテーマなんだ。ここでは、みんなが実際にできる3つの自由研究アイデアを紹介するよ。どれも楽しみながら学べるものばかりだから、ぜひ挑戦してみてね!

自由研究①ビーチクリーン調査

テーマ:海岸のゴミの種類と量を調べよう

所要時間:1日(現地調査)+3〜5日(まとめ)

対象学年:小学4年生〜中学生

やり方:

- 準備するもの:軍手、トング、ゴミ袋、記録用紙、ペン、メジャー、カメラ

- 調査エリアを決める:海岸の一部(例えば10m×10mの範囲)を調査エリアに設定しよう

- ICC(国際海岸クリーンアップ)データカードを使う:ゴミの種類ごとに数を記録できるカードがあるよ(かながわ海岸美化財団 – 国際海岸クリーンアップ)

- ゴミを拾いながら分類する:プラスチック、金属、ガラス、紙、その他に分けて記録しよう

- 結果をグラフにまとめる:どの種類のゴミが多かったかを棒グラフや円グラフにしよう

- 考察を書く:「なぜこの種類のゴミが多いのか」「どうすれば減らせるか」を考えよう

JEAN(一般社団法人JEAN)という団体では、全国的なクリーンアップキャンペーンを行っていて、参加すると自分のデータを全国のデータと比較することもできるよ(JEAN – クリーンアップキャンペーン)。

ワンポイントアドバイス!

調査する前と後で海岸の写真を撮っておこう。「ビフォー・アフター」の写真は、発表のときにとてもインパクトがあるよ。また、見つけたゴミの中で特に面白いもの(外国語が書かれたものなど)は、写真に撮っておくと、ゴミがどこから来たのかを推理する手がかりになるよ。

自由研究②マイクロプラスチック採集実験

テーマ:砂浜にマイクロプラスチックはどれくらいある?

所要時間:1日(採集)+3〜5日(分析・まとめ)

対象学年:小学5年生〜中学生

やり方:

- 準備するもの:ふるい(目の細かいもの、1mm程度)、バケツ、ピンセット、ルーペまたは虫眼鏡、白い紙皿、カメラ、記録用紙

- 砂を採集する:砂浜の波打ち際から、コップ1杯分(約200ml)の砂を3カ所から取る

- 水でふるいにかける:砂をふるいに入れて水をかけ、砂だけを落として、ふるいの上に残ったものを集める

- プラスチック片を探す:白い紙皿の上に残ったものを広げて、ルーペでプラスチック片を探そう。カラフルな小さな粒やかけらが見つかるはずだよ

- 数と色を記録する:見つかったマイクロプラスチックの数、色、大きさを記録しよう

- 塩水分離法も試してみよう:塩を溶かした濃い食塩水にサンプルを入れると、プラスチックは浮かび、砂は沈むので、分離しやすくなるよ(日本科学未来館 – マイクロプラスチック)

この実験をすると、一見きれいに見える砂浜にも、実はたくさんのマイクロプラスチックが隠れていることがわかるはずだよ。場所によって量が違うのか、波打ち際と高い場所では違うのかなど、比較してみるのも面白いね。

自由研究③プラスチック分解実験

テーマ:プラスチックは紫外線でどう変化する?

所要時間:2〜4週間(観察期間)+3日(まとめ)

対象学年:小学5年生〜中学生

やり方:

- 準備するもの:同じ種類のプラスチック片(レジ袋やペットボトルの切れ端)を複数枚、写真撮影用のスケール(定規)、カメラ、記録用紙

- 条件を変えて設置する:

- A:日光が当たる屋外に置く(紫外線あり)

- B:日光が当たらない室内に置く(紫外線なし)

- C:水を入れた容器に浸けて屋外に置く(紫外線+水)

- 毎日観察する:色の変化、硬さの変化、割れやすさの変化を記録しよう

- 2〜4週間後に比較する:A、B、Cの変化の違いを写真と文章で比較しよう

- 考察を書く:紫外線がプラスチックの劣化にどう影響するかを考えよう

この実験では、紫外線がプラスチックを少しずつ劣化(れっか)させることが観察できるはず。でも、たった数週間ではほとんど変化しないことに気づくと思う。「450年もかかる」という数字の重みが、実感としてわかるはずだよ。

自由研究のまとめ方のコツ

- 「動機(きっかけ)」「方法」「結果」「考察」「感想」の順番でまとめよう

- 写真やグラフをたくさん使うと、わかりやすくなるよ

- 海洋教育の資料は、環境省の「海洋ごみ教材」(環境省 – 海洋ごみ教材)や、JEEF(日本環境教育フォーラム)のサイト(JEEF – 海洋プラスチックごみに関する環境教育)が参考になるよ

- UNESCO(ユネスコ)のOcean Literacy Portal(UNESCO – Ocean Literacy Portal)にも、海洋教育の情報がたくさんあるよ

まとめ:ぼくたち・わたしたちが海の未来を変えられる!

ここまで読んでくれて、本当にありがとう!海のプラスチック問題について、たくさんのことを学んだね。最後に、この記事で学んだことをまとめてみよう。

毎日ダンプカー2,000台分ものプラスチックが海に流れ込み、海の表面には170兆個ものプラスチック粒子が漂っていること。太平洋ゴミベルトは日本の4倍もの広さがあること。日本周辺のマイクロプラスチック濃度は世界平均の27倍もあること。ウミガメや海鳥、クジラたちがプラスチックを食べて苦しんでいること。そして、食物連鎖を通じて人間の体にもマイクロプラスチックが入ってきている可能性があること。

怖い数字やショックな事実がたくさんあったと思う。でも、大切なのは「怖がること」ではなく、「自分にできることを始めること」なんだ。

マイボトルを持ち歩く。エコバッグを使う。ストローを断る。ゴミを正しく分別する。ビーチクリーン活動に参加する。——こういった小さな行動の一つひとつが、海を守ることにつながっているんだよ。

今日からできる10のアクション

- マイボトル・マイバッグを持ち歩こう

- 使い捨てストロー・フォークを断ろう

- ゴミはきちんと分別して捨てよう

- 詰め替え商品を選ぼう

- 近くの海岸や川沿いでゴミ拾いをしよう

- 家族や友だちにプラスチック問題を伝えよう

- 過剰包装は「いりません」と断ろう

- プラスチック以外の素材の商品を選ぼう

- お気に入りのものを大切に長く使おう

- 海のことを学び続けよう

参考文献

日本語ソース

- Friends of Earth沖縄 – 世界の海ゴミ問題 2025年版

- 水産研究・教育機構 – 海の許容量を超えたマイクロプラスチック

- 環境省(Circular Economy Hub) – 2023年度の日本の海洋プラスチックごみ流出量

- 環境省 – 海洋プラスチックごみ流出量の推計

- WWFジャパン – 海洋プラスチック問題について

- 環境省 – 令和2年版 環境白書 第3節

- 三井化学 – 海洋プラスチック問題とは?

- グリーンピース・ジャパン – マイクロプラスチックとは?

- PWMI – マイクロプラスチックってなに?

- 日本バルブ工業会 – マイクロプラスチックが人体に与える悪影響

- JEEF – 海洋プラスチックごみに関する環境教育

- 環境省 – 海洋ごみ教材

- 環境省 – 3Rまなびあいブック

- 環境省 – プラスチック資源循環法

- 環境省 – プラスチック汚染条約

- 内閣府 – 海洋プラスチック問題の解決策

- Plastic Fighters – プラスチック餓死の衝撃

- 日本野鳥の会 – 海洋プラスチックゴミから海鳥を守ろう

- JAMSTEC BASE – 深海にもプラスチックの溜まり場

- JAMSTEC – 海洋プラスチック問題

- JAMSTEC – 深海底堆積物にマイクロプラスチック

- JAMSTEC BASE – 日本近海のマイクロプラスチック

- 沖縄県 – 沖縄のプラスチック問題

- Be Kind OKINAWA – 海洋プラスチックごみ問題

- Churakids – ビーチクリーン活動

- 沖縄県 – サンゴを守るために

- 九州大学 – 造礁サンゴの骨格から微細マイクロプラスチック片

- かながわ海岸美化財団 – 国際海岸クリーンアップ

- JEAN – クリーンアップキャンペーン

- 日本科学未来館 – マイクロプラスチック

- 東京水産振興会 – 海洋プラスチックごみ問題

- ナショジオ日本版 – 脳から衝撃的な量のマイクロプラ

- 沖縄県 – 使い捨てプラスチック使用削減の手引き

- かながわ海岸美化財団 – 海岸のプラスチックごみ

- PWMI – 海の豊かさを守るために

英語ソース

- UNEP – Plastic Pollution

- UNEP – Plastic pollution & marine litter

- UNEP – Annual Report 2024

- Our World in Data – Plastic Pollution

- The Ocean Cleanup – GPGP

- The Ocean Cleanup – 2024 Record

- NOAA – GPGP

- NOAA – Ocean pollution education

- NOAA – Microplastics

- NOAA – For Educators

- US EPA – Microplastics Research

- US EPA – Impacts of Plastic Pollution

- Ocean Conservancy – Lethal Dose Plastics

- Journal of Hazardous Materials – Plasticosis

- Nature Communications – Zooplankton

- Scientific Reports – GPGP

- PMC – Microplastics impacts on corals

- PMC – Microplastics in Sea Turtles

- UNESCO – Ocean Literacy Portal

- UNESCO – Ocean literacy toolkit

- Ocean Decade – Plastic Clever Schools

- Plastic Pollution Coalition – Microplastics

- Marine Conservation Society – Plastic pollution on marine life

- JAMSTEC (English) – Press Release