夏の沖縄の海で、急にたくさんのクラゲが出てくることがあるって知ってるかな?なんで同じ時期にこんなにたくさんのクラゲが現れるんだろう?一緒にその謎を解いてみよう!

はじめに:沖縄の美しい海に隠された不思議

みんなは沖縄の青く美しい海を見たことがあるかな?サンゴ礁が広がって、カラフルな魚たちが泳ぐ素晴らしい海だよね。でも、この美しい海には時々、不思議な現象が起こるんだ。

夏になると、突然たくさんのクラゲが現れることがあるんだよ。まるで海の中でクラゲのお祭りが開かれているみたい!でも、どうしてこんなことが起こるのかな?

実は、クラゲの大発生には海の環境や地球の変化が深く関わっているんだ。水産庁の最新の調査(2024年)でも、東シナ海や沖縄周辺でのクラゲの出現が例年より多くなっていることが確認されているよ。

今日は、君たちと一緒にクラゲの大発生の謎を科学的に解いていこう。沖縄の海を例に、海の生き物たちの不思議な世界を探検してみよう!

クラゲって一体どんな生き物?

クラゲの基本的な特徴を知ろう

クラゲは、体の95%以上が水でできている不思議な生き物だよ。脳も血液も骨もないけれど、5億年以上も前から地球の海で生きてきた、とても古い生き物なんだ!

クラゲの体のしくみ

クラゲの体は、まるでゼリーみたいにぷるぷるしているよね。これは「中膠(ちゅうこう)」という特別な組織でできているからなんだ。

クラゲの体は大きく3つの部分に分かれているよ:

- かさ(傘)の部分:泳ぐときに水を押し出すポンプの役割

- 触手(しょくしゅ):えさを捕まえたり、身を守ったりする

- 口:えさを食べるところで、体の中心にある

沖縄でよく見るクラゲの種類

沖縄の海には、いろいろな種類のクラゲが住んでいるよ。中でも有名なのは:

ハブクラゲ

- 沖縄で最も注意が必要なクラゲ

- 透明で見つけにくい

- 7月〜9月に多く現れる

- 刺されると強い痛みがある

カツオノエボシ

- 「電気クラゲ」とも呼ばれる

- 青い風船のような浮き袋が特徴

- 長い触手を持っている

ミズクラゲ

- 白くて丸い、一番身近なクラゲ

- 毒は弱いけれど注意が必要

- 4つの胃が透けて見える

安全第一! 沖縄の海で泳ぐときは、大人と一緒に、クラゲネットが張られた安全な海水浴場で楽しもうね。

クラゲ大発生のメカニズム〜海の環境変化〜

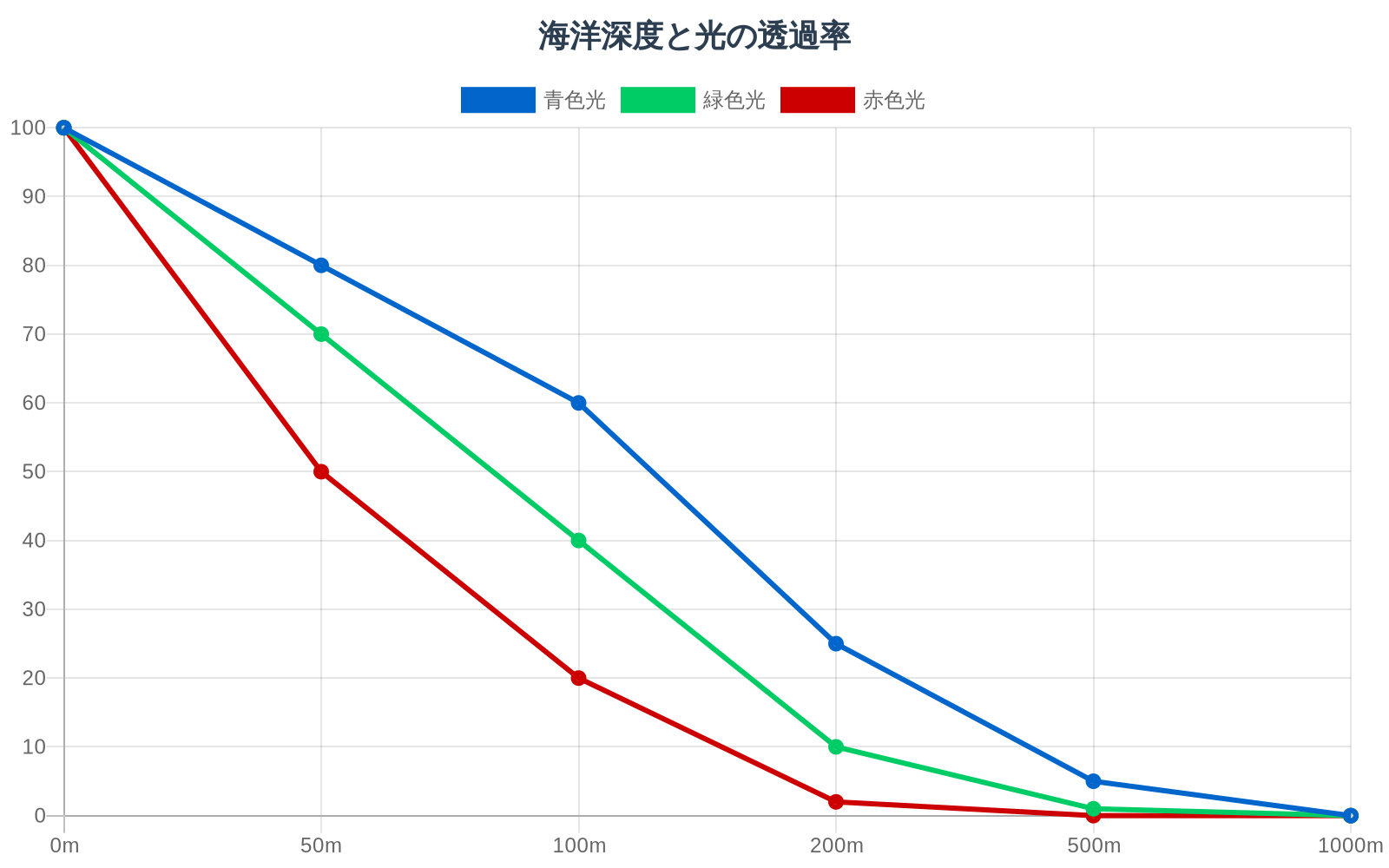

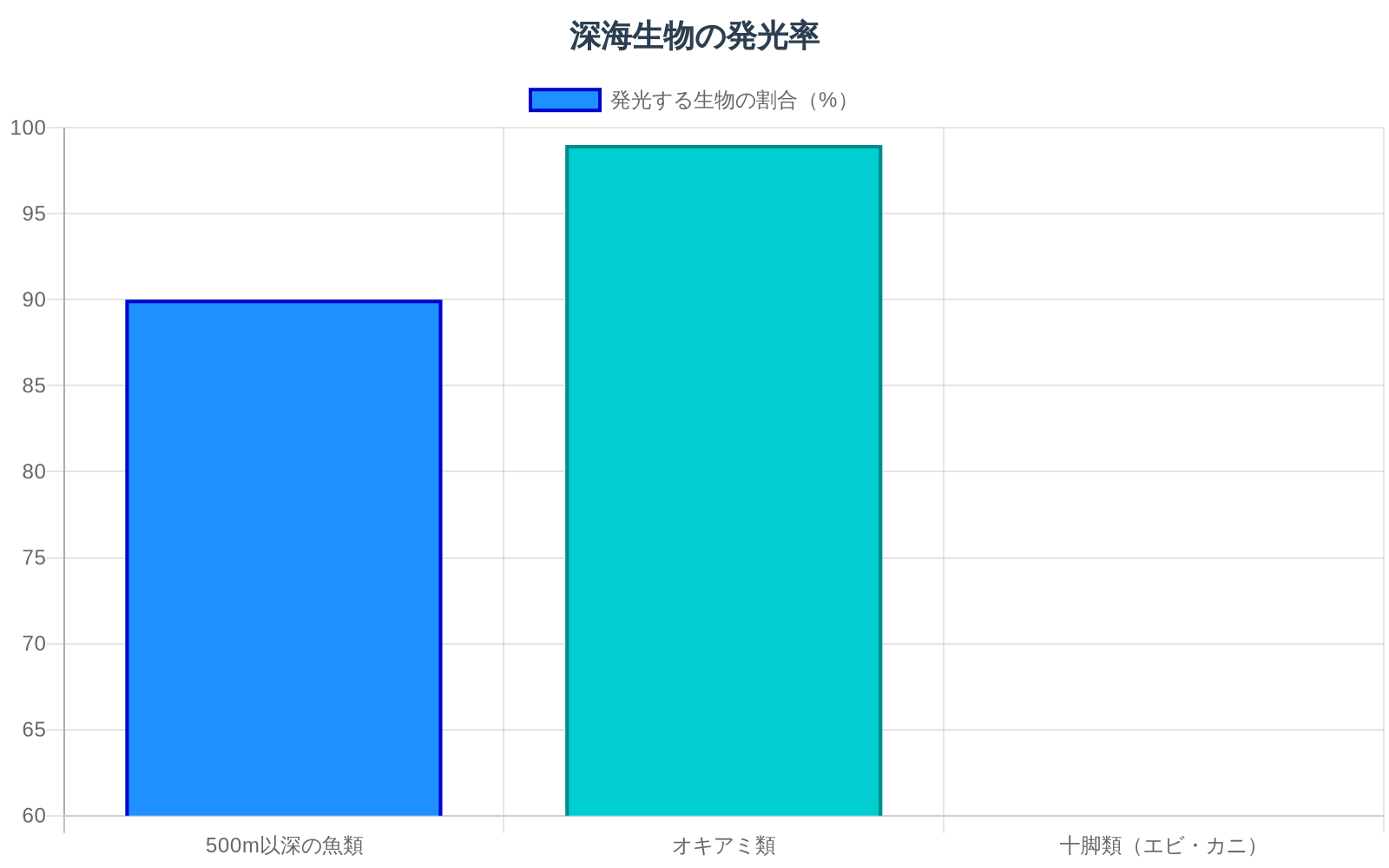

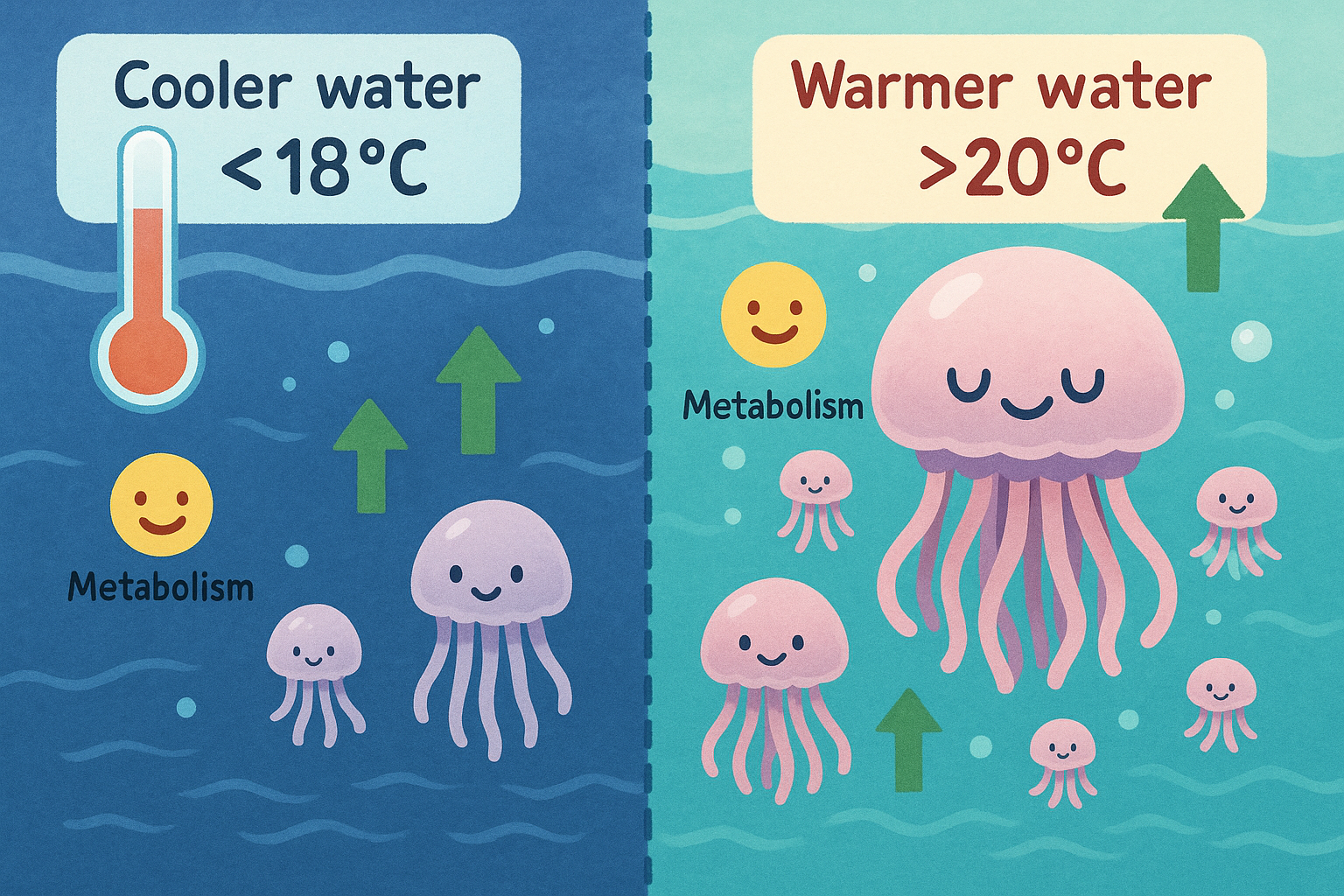

水温上昇がクラゲに与える影響

クラゲの大発生には、海の水温がとても大きく関わっているんだ。水産庁の研究によると、海水温が上がると、クラゲにとって住みやすい環境になるんだよ。

水温上昇の影響:

- クラゲの成長速度アップ

- 温かい水の中では、クラゲの新陳代謝が活発になる

- えさの消化も早くなって、大きく成長しやすい

- 繁殖活動の活発化

- 暖かい環境では、クラゲの産卵が増える

- 卵から生まれる赤ちゃんクラゲの生存率も上がる

- 活動期間の延長

- 以前は8月〜9月だった活動期間が、6月〜10月に延びている

- より長い期間、海にクラゲがいるようになった

簡単実験:温度と生き物の関係

家でできる簡単な実験で、温度が生き物に与える影響を観察してみよう!

- 同じ植物の種を2つの鉢に植える

- 1つは暖かい場所、もう1つは涼しい場所に置く

- 毎日観察して、成長の違いを記録する

- 写真を撮って変化を記録しよう

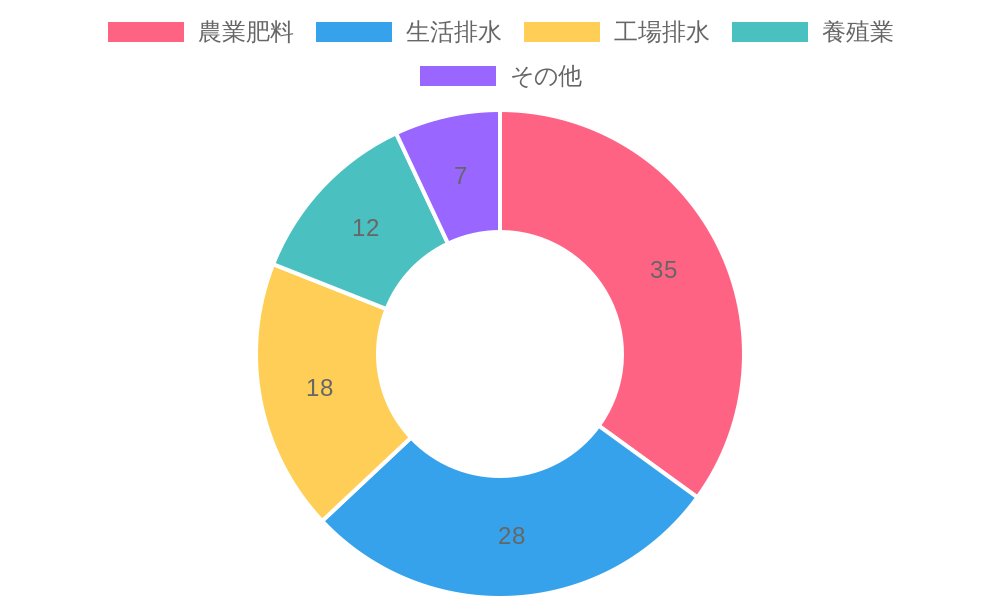

富栄養化:クラゲのえさが増える現象

「富栄養化(ふえいようか)」って聞いたことあるかな?これは、海の中に栄養分がたくさん増えてしまう現象のことだよ。

富栄養化が起こる原因:

- 陸から流れ込む農業の肥料

- 生活排水に含まれる栄養分

- 工場からの排水

- 豪雨による土壌の流出

富栄養化が進むと、植物プランクトンが大量に発生するんだ。植物プランクトンは、クラゲのえさとなる小さな動物プランクトンのえさになる。つまり:

栄養分増加 → 植物プランクトン増加 → 動物プランクトン増加 → クラゲのえさ増加 → クラゲ大発生

この食物連鎖の流れで、クラゲにとって「食べ放題」の状況ができあがってしまうんだ。

気候変動とクラゲの関係

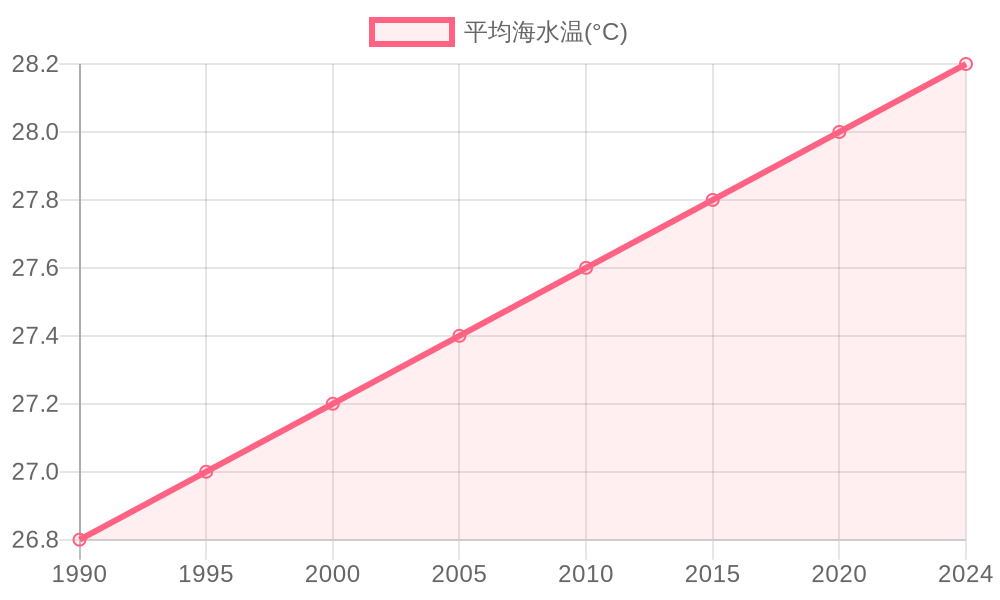

地球温暖化の影響

地球温暖化によって、海の環境が大きく変わってきているよ。環境省の調査では、過去30年間で日本周辺の海水温が約1℃上昇していることがわかっているんだ。

「たった1℃?」と思うかもしれないけれど、海の生き物にとっては大きな変化なんだよ。

気候変動がクラゲに与える影響:

- 生息範囲の拡大

- 以前は温かい地域にしかいなかったクラゲが、北の海でも見られるように

- 沖縄のクラゲが本州近くまで移動することも

- 繁殖時期の変化

- 春早くから秋遅くまで、長期間にわたって繁殖

- 1年に何回も繁殖することが可能に

- 競争相手の減少

- 水温変化に敏感な魚類が減少

- クラゲにとって住みやすい環境に

海流の変化とクラゲの移動

温暖化によって、海流のパターンも変わってきているよ。黒潮や親潮などの大きな海流の流れが変わると、クラゲの移動範囲も変化するんだ。

海流変化の影響:

- クラゲが新しい海域に運ばれる

- 栄養豊富な水が運ばれる場所が変わる

- 水温の分布パターンが変化する

沖縄の海は、黒潮という暖流の影響を受けているよ。この黒潮の流れが変わることで、クラゲの分布も大きく影響を受けるんだ。

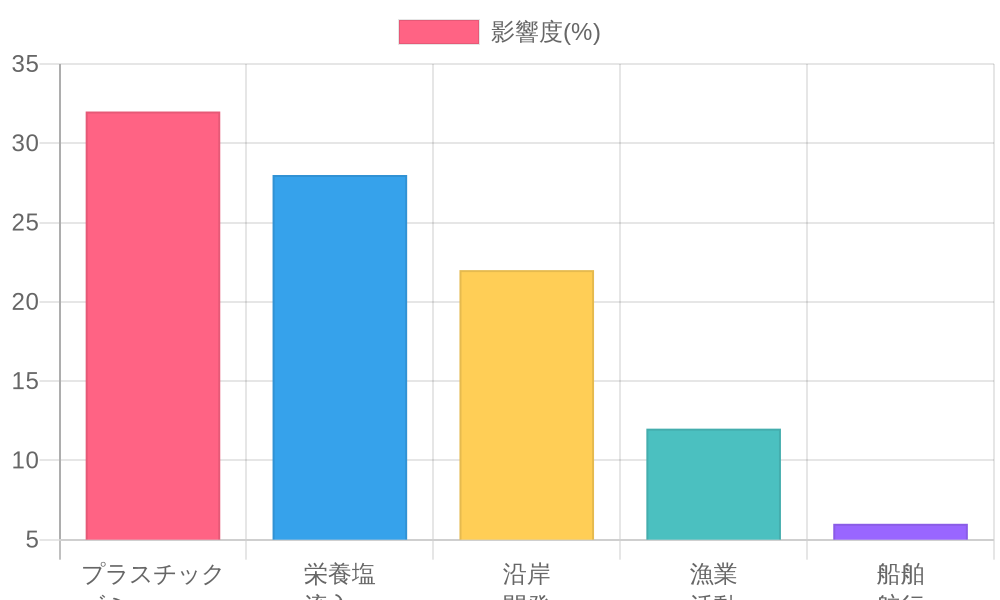

人間の活動がクラゲ増加に与える影響

海洋汚染とクラゲの関係

残念ながら、私たち人間の活動も、クラゲの大発生に関係しているんだ。でも、これを理解することで、みんなで海を守る方法を考えることができるよ。

人間活動の影響:

- 栄養塩の流入

- 農業で使う肥料が雨で海に流れ込む

- 生活排水による栄養分の増加

- 養殖業からの栄養分の流出

- プラスチックゴミ

- 海に漂うプラスチックが生態系に影響

- 魚類の減少でクラゲの競争相手が少なくなる

- 沿岸開発

- 干潟や藻場の減少

- 自然の浄化機能の低下

漁業への影響

クラゲの大発生は、漁業にも大きな影響を与えているんだ。

漁業への具体的な影響:

- 漁網にクラゲが大量に入って、魚が捕れなくなる

- クラゲに刺された魚は商品価値が下がる

- 漁網の修理費用が増える

- 漁船のエンジンが冷却水と一緒にクラゲを吸い込んで故障する

沖縄の漁師さんたちも、クラゲの大発生に悩まされることがあるんだよ。

沖縄特有のクラゲ発生パターン

沖縄の海洋環境の特徴

沖縄の海は、他の地域とは違った特別な環境を持っているよ。

沖縄の海の特徴:

- 年中暖かい水温

- 冬でも20℃以上を保つ

- クラゲにとって住みやすい環境

- サンゴ礁の存在

- 豊富な栄養とたくさんの生き物

- 複雑な生態系ネットワーク

- 黒潮の影響

- 暖流によって栄養豊富な水が運ばれる

- 南方系の生き物が多い

沖縄でのクラゲ発生時期とパターン

沖縄県の調査によると、最近のクラゲ被害の86%以上が7月と8月に集中しているんだ。

月別クラゲ発生パターン:

- 4月〜5月:まだ少ない、海水温の上昇開始

- 6月:梅雨の影響で栄養分流入、発生開始

- 7月〜8月:ピーク期間、最も注意が必要

- 9月:弐々に減少するが、まだ多い

- 10月〜3月:ほとんどいない、安全な時期

台風とクラゲ発生の関係

沖縄には毎年台風がやってくるよね。実は、台風もクラゲの発生に関係しているんだ。

台風の影響:

- 海水の攪拌(かくはん)

- 深い海の栄養豊富な水が表面に上がってくる

- プランクトンの大発生のきっかけになる

- 陸からの栄養流入

- 大雨で陸の栄養分が大量に海に流れ込む

- 富栄養化が一気に進む

- 水温の変化

- 台風後の強い日差しで水温が急上昇

- クラゲの活動が活発になる

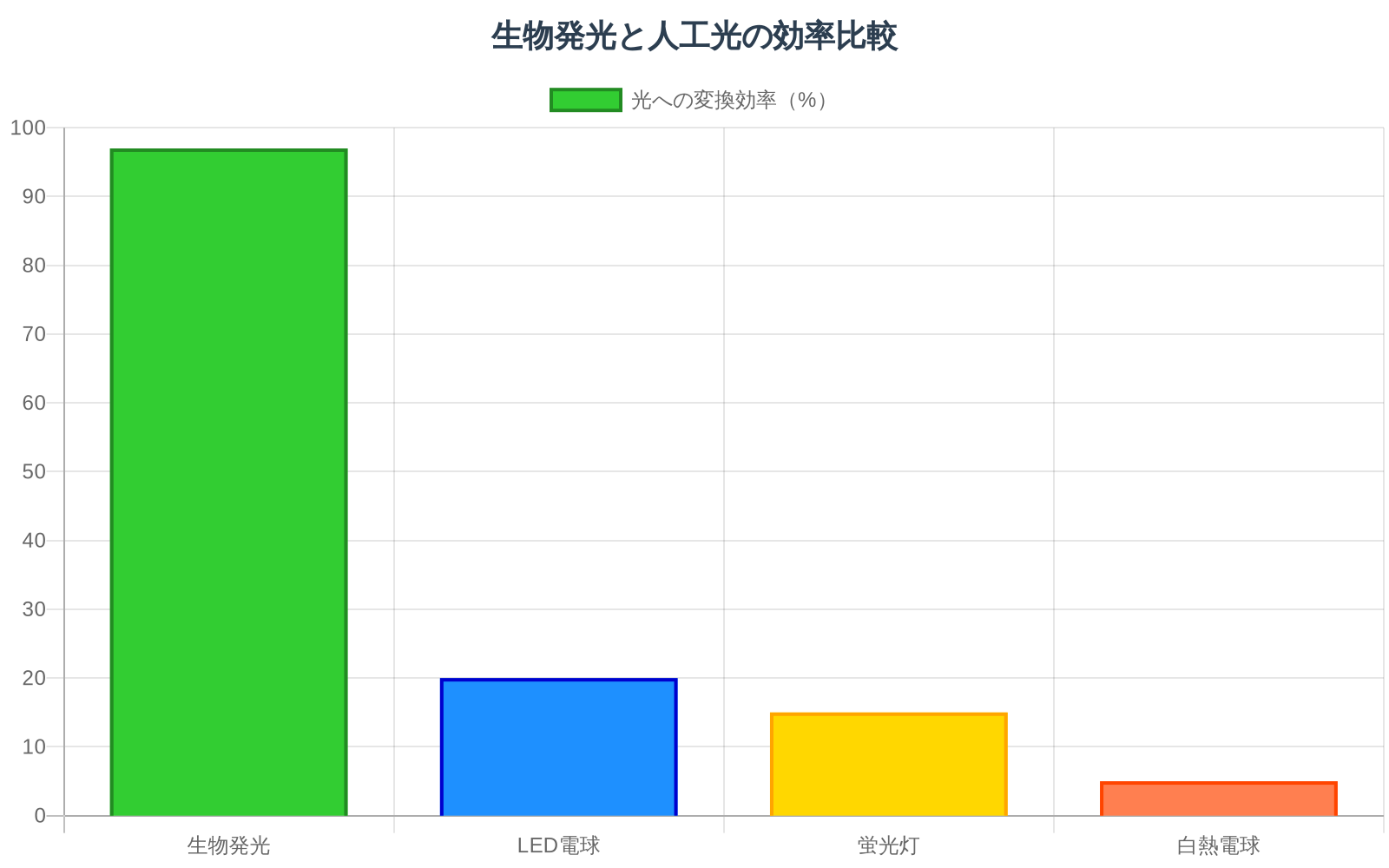

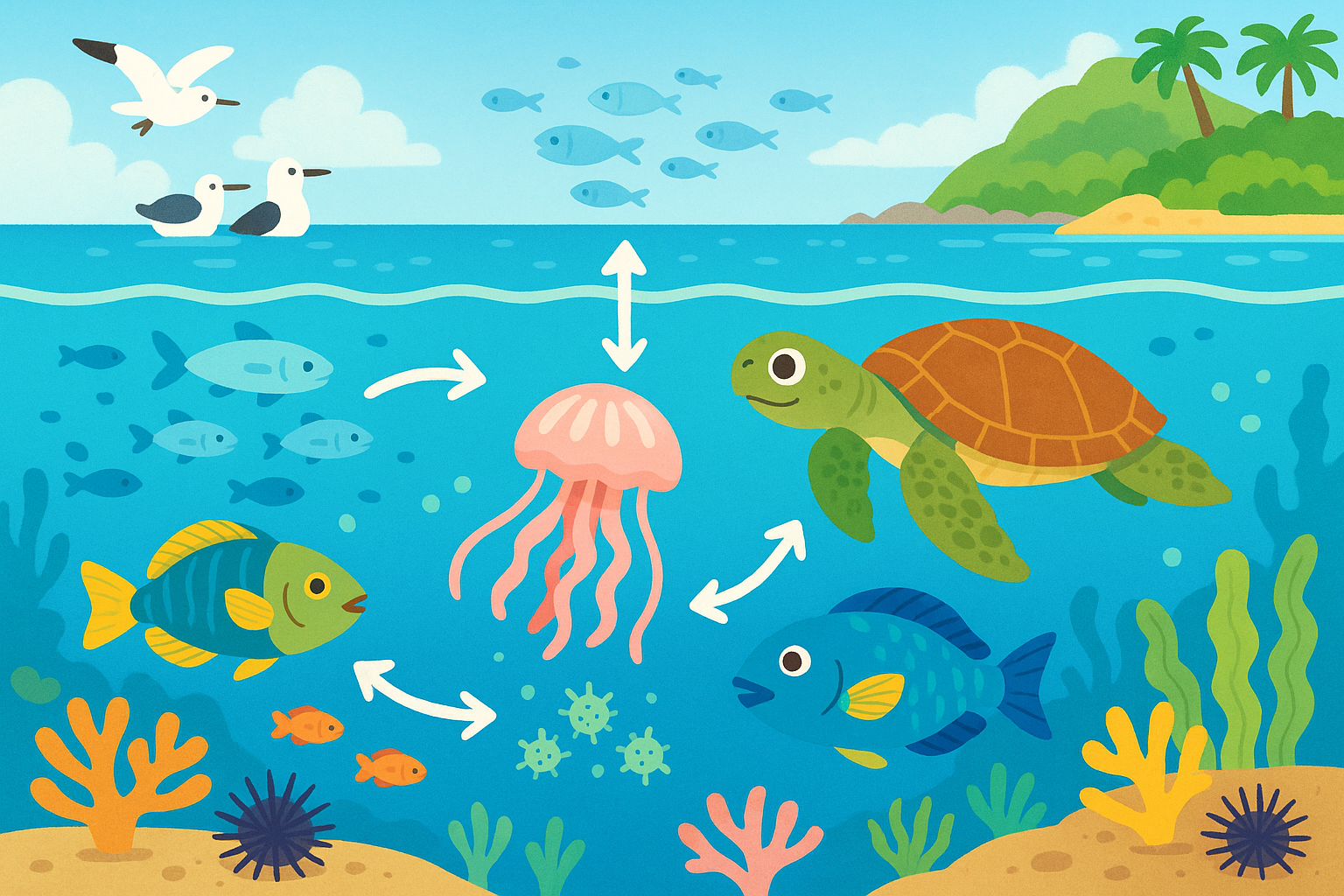

クラゲと海の生態系バランス

クラゲの生態系での役割

実は、クラゲは海の生態系にとって重要な役割を果たしているんだ。悪者ではなくて、海の大切な一員なんだよ。

クラゲの重要な役割:

- 食物連鎖の重要なメンバー

- 小さなプランクトンを食べる

- ウミガメや大型魚のえさになる

- 海の掃除屋さん

- 死んだプランクトンや有機物を食べる

- 海をきれいに保つ働き

- 栄養の運搬屋さん

- 深い海と浅い海の間で栄養を運ぶ

- 海全体の栄養バランスを保つ

生態系バランスが崩れるとどうなる?

クラゲが大発生するということは、海の生態系のバランスが崩れているサインなんだ。

バランスが崩れた時の影響:

- 小魚が減って、大型魚も減る

- サンゴ礁の生態系に影響

- 漁業や観光業への経済的影響

- 海水浴の安全性に影響

健全な海では、クラゲも他の生き物もバランスよく共存しているんだよ。

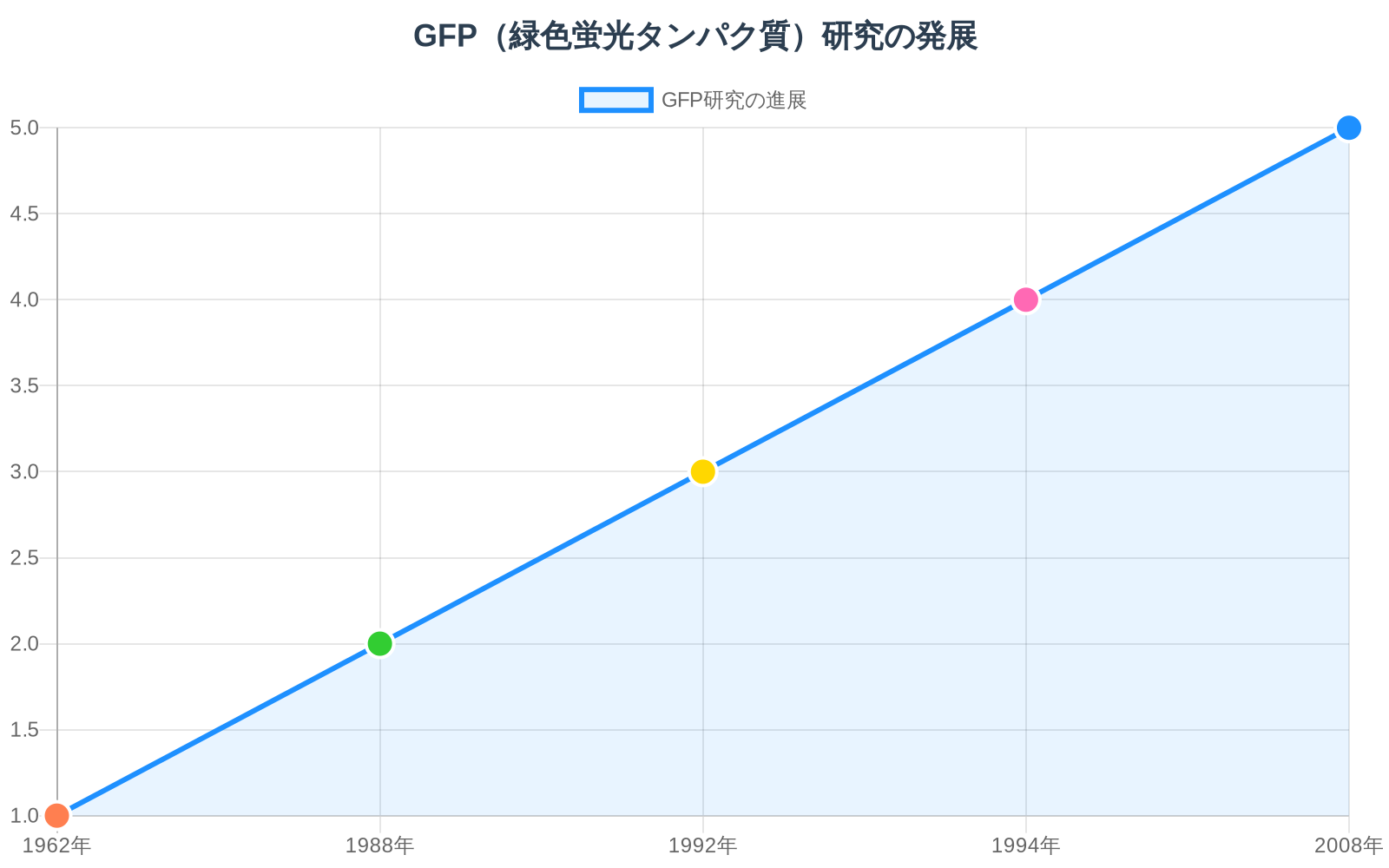

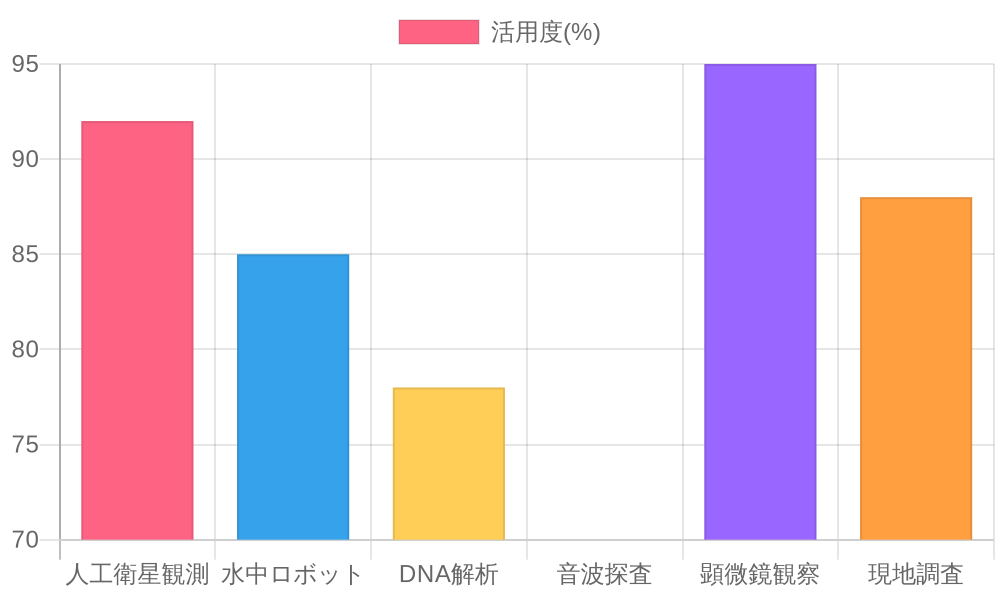

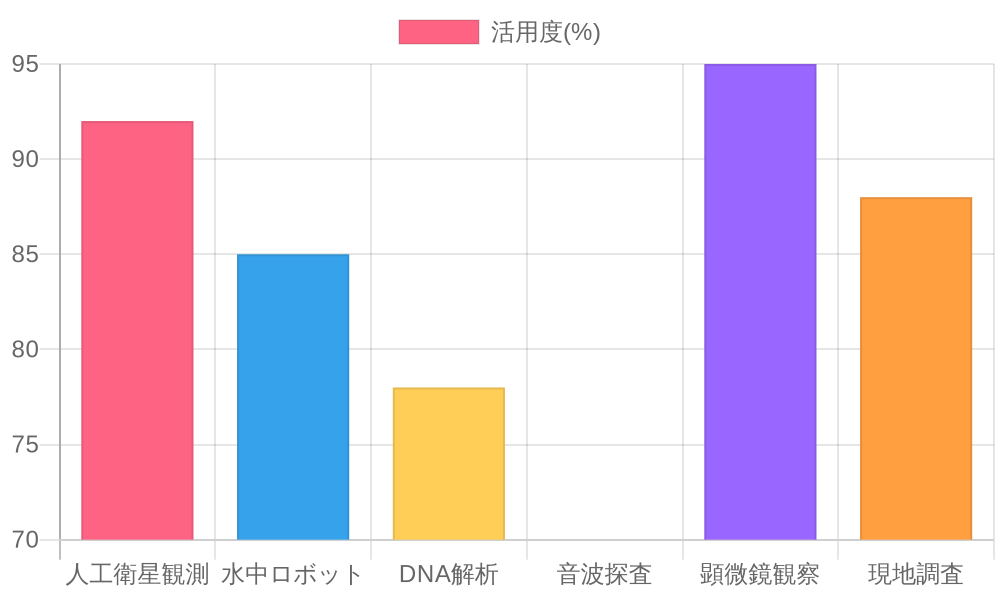

クラゲ大発生を調べる最新技術

科学者たちの研究方法

科学者たちは、どうやってクラゲの大発生を調べているのかな?最新の技術を使った面白い研究方法があるんだよ。

最新の研究技術:

- 人工衛星での観測

- 宇宙から海の色や温度を調べる

- クラゲが多い場所を見つける

- 水中ロボット(ROV)

- 深い海まで潜って調査

- 人間が行けない場所も調べられる

- DNA解析

- 海水からクラゲのDNAを検出

- どんな種類がいるかがわかる

- 音波探査

- 音の反射でクラゲの群れを発見

- 大きさや数も推定できる

沖縄での研究活動

沖縄では、美ら海水族館やOIST(沖縄科学技術大学院大学)などで、クラゲの研究が盛んに行われているよ。

沖縄でのクラゲ研究:

- ハブクラゲの毒の成分分析

- クラゲの発生予測システムの開発

- 安全な海水浴場の管理方法

- クラゲの生態と繁殖メカニズムの解明

私たちにできること〜海を守る行動〜

家庭でできる環境保護

クラゲの大発生を防ぐために、みんなにもできることがあるんだよ。

家庭でできること:

- 水を大切に使う

- シャンプーや洗剤を使いすぎない

- 油を流しに捨てない

- 食べ残しを減らす

- ゴミを減らす

- プラスチックのゴミを減らす

- リサイクルを心がける

- マイバッグやマイボトルを使う

- 正しい知識を学ぶ

- 海の環境について学習する

- クラゲについて正しく理解する

学校や地域での取り組み

学校でできること:

- 環境についての勉強会

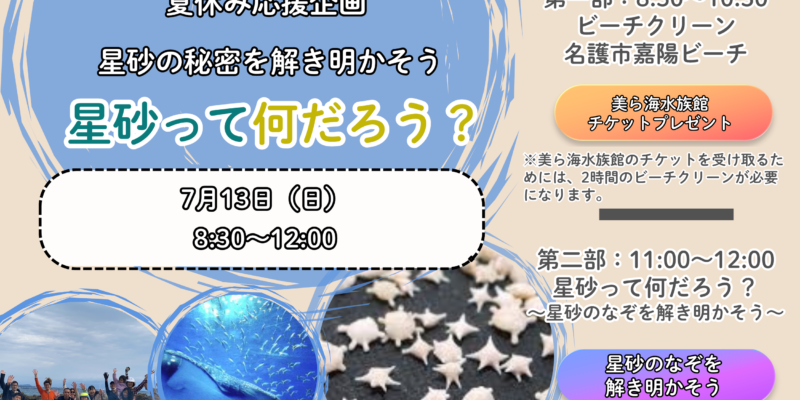

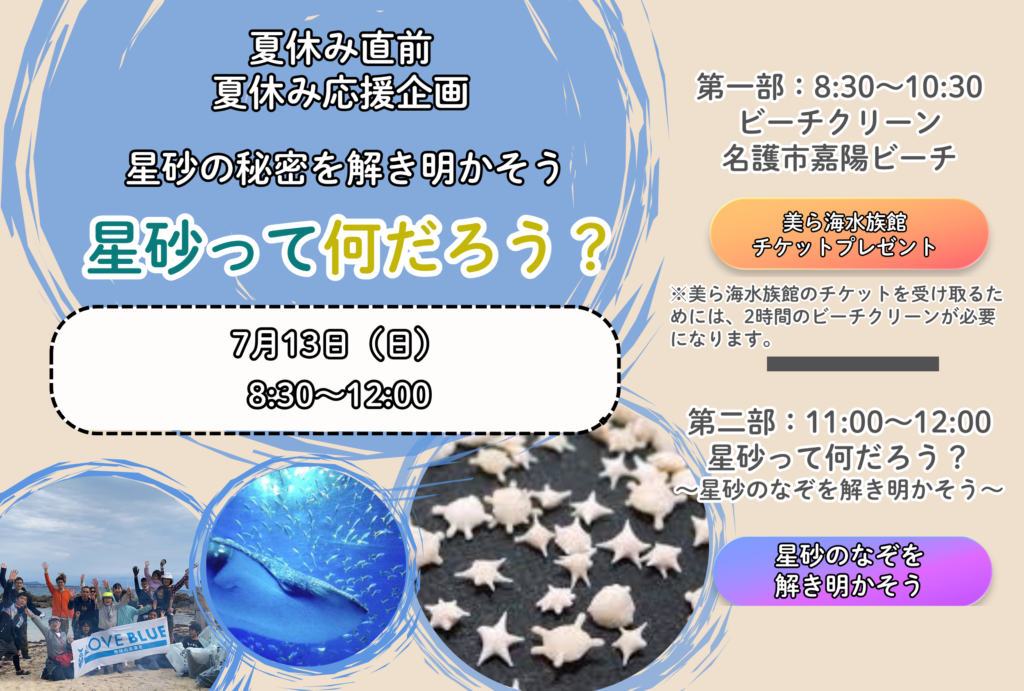

- ビーチクリーン活動への参加

- 海の生き物観察会

- リサイクル活動の推進

地域での取り組み:

- 「ハイサイクリーン隊」のような清掃活動

- 環境にやさしい農業の推進

- 下水処理施設の整備

- 環境教育の充実

自由研究アイデア:クラゲ博士になろう!

クラゲの大発生を調べる自由研究プロジェクト

研究テーマ1:クラゲの発生時期と環境条件

- データ収集:沖縄県のホームページでクラゲ発生情報を毎日チェック

- 気象データ:気象庁のサイトで水温や降水量のデータを収集

- グラフ作成:クラゲ発生数と水温の関係をグラフにする

- 分析:どんな条件の時にクラゲが多く発生するか考察

- 予測:来年のクラゲ発生時期を予測してみる

研究テーマ2:クラゲの生態と特徴比較

- 種類調べ:図鑑やインターネットで沖縄のクラゲを調査

- 特徴比較表:大きさ、色、毒性、生息場所を表にまとめる

- 模型作成:粘土や透明な材料でクラゲの模型を作る

- 観察記録:水族館でクラゲの動きを観察・記録

- 安全対策:クラゲに刺されない方法をまとめる

研究テーマ3:海の環境変化とクラゲの関係

- 新聞記事収集:クラゲに関するニュースを集める

- 専門家インタビュー:水族館の職員さんに話を聞く

- 実験:水温とプランクトンの関係を観察

- 地図作成:クラゲ発生地点を地図にプロット

- 対策提案:クラゲ大発生を防ぐアイデアを考える

調査に役立つ道具

- デジタル温度計(水温測定用)

- 虫眼鏡(プランクトン観察用)

- 方眼紙(グラフ作成用)

- カメラ(記録撮影用)

- ノート(観察記録用)

安全に調査するために

- 必ず大人と一緒に海に行く

- クラゲネットがある海水浴場を選ぶ

- 長袖・長ズボンで肌を保護する

- クラゲを直接触らない

- 刺された時の対処法を覚えておく

研究発表のコツ

効果的な発表方法:

- 視覚的な資料

- グラフや写真を大きく表示

- カラフルで見やすいポスター作成

- 実演・実物展示

- クラゲの模型を作って説明

- 水の実験を実際に見せる

- ストーリー性

- 「なぜ?」から始まって「わかった!」で終わる流れ

- 聞く人が興味を持てるような構成

- 環境メッセージ

- 調べてわかったこと

- 私たちにできること

- 未来への提案

未来の海を守るために

次世代技術への期待

将来、クラゲの大発生を防いだり、うまく付き合ったりする新しい技術が開発されるかもしれないね。

期待される未来技術:

- AI予測システム

- 人工知能でクラゲ発生を正確に予測

- 漁業や観光業への事前警告

- バイオ技術

- クラゲの毒を医療に活用

- 環境にやさしいクラゲ対策

- 海洋保全技術

- 海の環境を自動で監視するシステム

- 効率的な海洋清掃技術

君たちへのメッセージ

今日、クラゲの大発生について一緒に学んだけれど、どうだったかな?

クラゲの大発生は、海の環境が変化しているサインなんだ。でも、これは決して怖いことだけではないよ。自然の仕組みを理解して、私たち人間がどう行動すれば良いかを考える、とても良い機会なんだ。

大切なことを覚えておこう:

- 自然は複雑で美しい

- すべての生き物には大切な役割がある

- バランスが大切

- 科学の力で理解できる

- 観察と実験で謎が解ける

- 新しい発見がたくさん待っている

- みんなで協力すれば変えられる

- 一人一人の行動が大切

- 未来は私たちが作るもの

君たちは未来の海を守るリーダーだ。今日学んだことを友達や家族にも話して、みんなで美しい沖縄の海を守っていこう!

まとめ:クラゲ大発生の謎が解けた!

今日の探究で、クラゲの大発生にはたくさんの要因が複雑に絡み合っていることがわかったね。

クラゲ大発生の主な原因:

- 海水温の上昇(地球温暖化の影響)

- 富栄養化(人間活動による栄養分の増加)

- 生態系バランスの変化(魚類の減少など)

- 海流や気候パターンの変化

沖縄の海の特徴:

- 年中暖かい水温

- 黒潮の影響

- 7月〜8月がクラゲのピーク

- ハブクラゲなど危険な種類もいる

私たちにできること:

- 環境にやさしい生活を心がける

- 海の環境について学び続ける

- 正しい知識を持って安全に海を楽しむ

- 研究や観察を通して自然を理解する

クラゲは確かに時々困った問題を起こすけれど、海の大切な仲間でもあるんだ。彼らとうまく付き合いながら、美しい海を未来にも残していこう。

君たちの好奇心と行動力があれば、きっと素晴らしい海の未来を作ることができるよ。さあ、今度は君が海の探究者になって、新しい発見をしてみよう!

参考文献・さらに学ぶために

信頼できる情報源

- 国立研究開発法人 水産研究・教育機構「大型クラゲの出現状況等について」2024年7月

- 沖縄県公式ホームページ「ハブクラゲ等海洋危険生物」

- 水産庁「海洋環境の変化と水産資源との関連」

- 環境省 気候変動適応情報プラットフォーム

- 沖縄観光情報WEBサイト おきなわ物語「海の危険生物について」

- 海遊館「クラゲの大発生について」

- 一般財団法人日本水産情報サービスセンター(JAFIC)

- 気象庁「海面水温の長期変化傾向」

- 沖縄科学技術大学院大学(OIST)海洋生態学研究

- 美ら海水族館クラゲ研究・展示情報

おすすめの本・図鑑

- 「海の危険生物」(学研)

- 「クラゲの不思議」(誠文堂新光社)

- 「沖縄の海の生きもの図鑑」

- 「子どもと学ぶ海洋環境」

見学できる場所

- 沖縄美ら海水族館:クラゲの展示と研究

- 各地の海水浴場:クラゲ防護ネットの見学

- 沖縄県環境科学センター:海洋環境研究

- 地域の漁港:漁師さんからの生の情報

—

この記事が君たちの海への理解と興味を深めるきっかけになったら嬉しいです。

美しい沖縄の海を一緒に守っていきましょう!

_211119_1-800x400.jpg)